Por Luiza Sansão, publicado em Ponte Jornalismo –

Familiares de Thiago e Jorge, mortos em 2015, no Rio, aguardaram um ano e sete meses pela primeira audiência judicial

“A primeira audiência está demorando tanto, que estou com medo de o caso cair no esquecimento e não ter justiça”. Esta frase foi repetida exaustivamente pelo aposentado Gilberto Lacerda Dingo, de 71 anos, desde que seu filho, Thiago Guimarães Dingo, de 24, foi assassinado por um policial militar, em outubro de 2015. Ele e sua esposa, a dona de casa Márcia Machado Guimarães Dingo, 58, passaram 2016 inteiro amargando não apenas a dor da perda do filho, mas a espera pelo julgamento do sargento Carlos Fernando Dias Chaves, que matou Thiago e Jorge Lucas de Jesus Martins Paes, 17, com o mesmo tiro de fuzil, em 29 de outubro de 2015, em uma comunidade da Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro.

Os dois jovens eram mototaxistas e tinham acabado de ajudar um conhecido a consertar uma Kombi, usando um macaco hidráulico emprestado, quando foram baleados pelo policial militar. Chaves justificou o disparo de fuzil que matou os jovens alegando que confundiu a ferramenta com uma arma de fogo. O PM agora responde por homicídio qualificado, por ter usado um meio que impossibilitou a defesa das vítimas: tiro nas costas.

Após a longa espera, a primeira audiência do caso ocorreu nesta segunda-feira (5/6), um ano, sete meses e sete dias depois do crime. Durante todo esse tempo, Gilberto foi inúmeras vezes à Divisão de Homicídios da Capital, ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado, para acompanhar de perto e cobrar das autoridades agilidade no caso. Com histórico de problemas cardíacos, ele viu sua saúde piorar muito nesse processo.

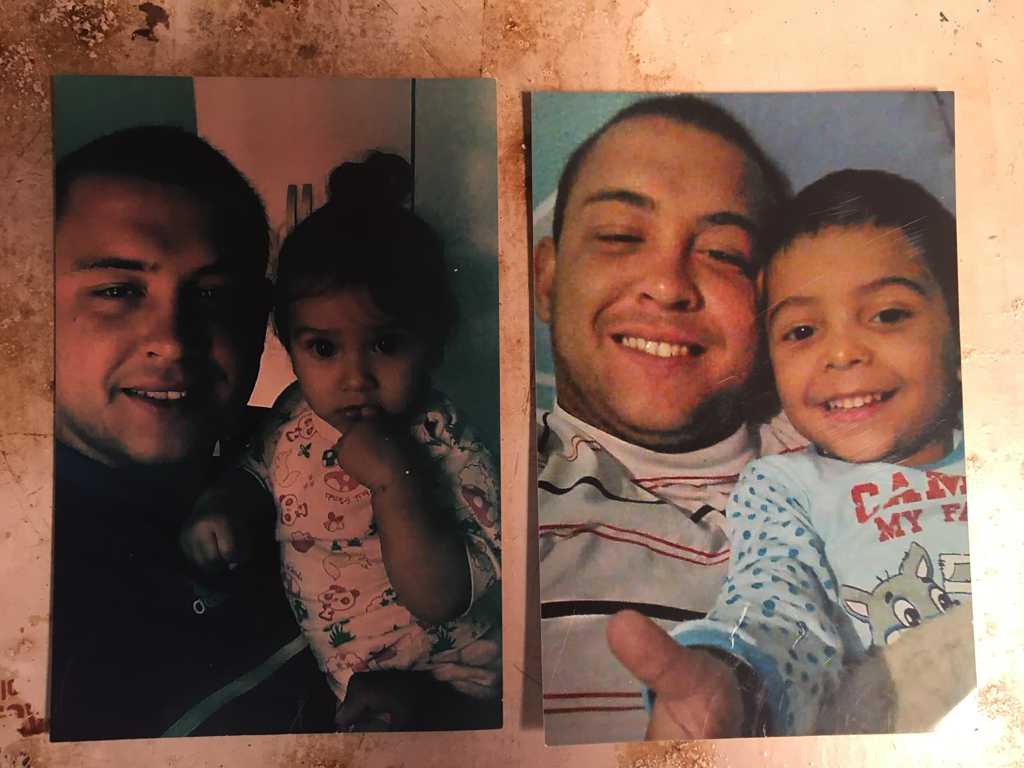

“Passo mal frequentemente, porque vem a lembrança do meu filho, a forma como ele foi morto, covardemente. Eles foram mortos pelas costas, não tiveram nem o direito de se defender, de mostrar o documento da moto, nem isso. Simplesmente um assassino, funcionário do Estado, acabou com três famílias: a do Jorge Lucas, a minha e a família que ele estava formando com a minha nora”, desabafa o pai. “A filhinha dele nasceu, ele com vontade de curtir, tinha o maior sonho de ser pai, gostava muito de criança. O sobrinho dele via ele chegando aqui e já corria pro portão, gritando ‘tio, tio!’”, conta.

“Parece que, dentro de mim, um pedaço morreu. A pessoa não matou só o Thiago. Ela também está me matando, porque eu não consigo mais ter vida”, desabafa namorada de Thiago, Júlia da Silva Vasconcelos. Hoje com 20 anos, ela estava grávida havia sete meses quando Thiago morreu, da filha que o mototaxista nunca viria a conhecer, a pequena Alice, de apenas um ano e seis meses. “Ele me deu o melhor presente da minha vida, que é a minha filha, e eu queria ele aqui, pra ele ver as fases dela, ver ela crescendo, porque eu sei o quanto ele esperava por isso. Mesmo que a gravidez não tivesse sido planejada, era o que ele mais queria. Eu tento mostrar pra ela o quanto ele a amava e a esperava”, diz.

O caso

Eram mais ou menos 15h30 do dia 29 de outubro de 2015, quando Gilberto Lacerda Dingo viu o filho com vida pela última vez. Thiago Guimarães Dingo, de 24 anos, passou de moto, levando na garupa Jorge Lucas, pela Rua Ary Villar — bem próxima à casa em que morava com a família, no Conjunto Residencial Tom Jobim, na Pavuna, Zona Norte da cidade. Do portão de casa, Gilberto viu Thiago na moto que usava para trabalhar, como mototaxista, na comunidade onde vivia. Cerca de dois a três minutos depois, ouviu dois disparos de arma de fogo.

“Tia, Tia!”, chamaram dois mototaxistas que trabalhavam no mesmo ponto de Thiago e Jorge Lucas, do portão da casa de Gilberto e Márcia, menos de cinco minutos depois. Márcia desceu de carona com um deles, na moto. Gilberto foi caminhando até a rua de baixo, onde ambos se depararam com a cena que mudaria sua vida. “Foi uma covardia muito grande”, lamenta o pai.

Na garupa da moto de Thiago, Jorge Lucas levava na mão o macaco hidráulico com o qual os dois haviam consertado a Kombi, minutos antes. Os dois foram mortos com a mesma bala de fuzil, disparada pelo policial militar Carlos Fernando Dias Chaves, sargento lotado no 41º Batalhão (Irajá), que estava em uma viatura com mais três policiais: o tenente Ítalo de Oliveira Cerqueira e os sargentos André Luís Oliveira Pedreira e Roberto Diniz Moreira. O primeiro tiro não acertou os rapazes, mas o segundo atingiu-os o coração.

“Eu fiz, está feito e não posso fazer nada por ninguém”, teria dito o PM diante de dezenas de moradores que se reuniram, revoltados, ao redor dos corpos.

Gilberto foi até o PM que tirou a vida dos jovens. “Perguntei ‘você fez seu procedimento de pedir para encostar? Revistou os dois? Revistou a moto? Pediu documento dos garotos? Por que você fez isso?’. E ele riu, com ar de deboche”, recorda, com indignação.

A região era movimentada: além de estabelecimentos comerciais — bares, lojas, oficina mecânica e salão de cabeleireiro — havia homens trabalhando em uma obra no local e, ao final de tarde, pessoas retornavam do trabalho e da escola para casa. Assim, em volta dos corpos, moradores rapidamente se aglomeraram.

“As pessoas gritavam ‘Assassino! Assassino!’. Aí ele pegou o fuzil com que ele matou os dois, deu um tiro do alto e apontou na direção do povo, que gritou ‘atira, termina de matar, já matou dois inocentes na covardia, mata mais!’”, conta Gilberto. Muitos moradores viram o momento em que os jovens foram baleados pelo policial.

O batalhão ao qual pertence o PM Carlos Fernando Dias Chaves, responsável pelas mortes de Thiago e Jorge Lucas, é o mais letal do estado do Rio de Janeiro, de acordo com dados divulgados pelo ISP (Instituto de Segurança Pública) em 2016: apenas no primeiro semestre de 2015, 69 pessoas foram mortas pelos efetivos do 41º BPM, que foi responsável por 495 assassinatos desde que foi criado, em junho de 2010, até o ano passado.

A audiência

Na audiência, realizada na tarde de ontem no TJRJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), depuseram o delegado Daniel Freitas da Rosa, que presidiu as investigações da ocorrência, o perito criminal Denilson Soares de Siqueira, que atuou na apuração, a mãe de Jorge Lucas, Rita Luziê de Oliveira Jesus, e o pai de Thiago, Gilberto Dingo.

Questionado pelo promotor do Ministério Público, o delegado afirmou não ter prendido Carlos Fernando em flagrante pelo fato de o policial ter se apresentado espontaneamente e de parecer plausível, durante as diligências realizadas no local, que o macaco hidráulico tivesse sido confundido com uma arma. Ao final das investigações, Rosa o indiciou por duplo homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

“Desde o início, quando o senhor tomou conhecimento da ocorrência, a versão que pairava era a de que houve o macaco hidráulico e o réu efetuou o disparo, acreditando ser uma arma de fogo?”, perguntou o advogado de defesa do PM, Luiz Felipe Alves e Silva, ao delegado Daniel Freitas da Rosa, durante a audiência, enfatizando a versão apresentada desde o primeiro momento pelo acusado. “É. Essa foi a informação inicial e o inquérito visava justamente sanar isso, ver se era verdade ou não. Tanto que foi necessária a reprodução simulada para a gente esclarecer o que ocorreu”, confirmou Rosa.

Carlos Fernando afirmou à Polícia Civil, na época, que o macaco hidráulico estava virado para cima, de modo que pudesse ser confundido, conforme foi dito ontem pelo delegado Rosa, durante a audiência. Mas a perícia concluiu, segundo o delegado, que o macaco estava apoiado na barriga do carona, Jorge Lucas. “Não foi mencionado pelos policiais que os ocupantes da moto representavam qualquer perigo”, disse o perito criminal durante a audiência.

Mas, afinal, caso os rapazes levassem uma arma de fogo em vez do macaco hidráulico, teria o PM o direito de simplesmente atirar contra os jovens? Em um depoimento visceral, a mãe de Jorge Lucas, Rita Luziê de Oliveira Jesus, foi a única a tocar de alguma forma nessa questão.

“Estou aqui pra falar uma coisa só: no dia 29 de outubro, por volta das três horas da tarde, o Carlos Fernandes, do 41, deu um tiro que atravessou dois jovens, e eu digo todos os dias: eu preferia que meu filho estivesse com um revólver do que com um macaco hidráulico”, disse. “Como vocês acham que estou aqui, vendo a pessoa que levou meu filho embora? Era meu filho que me ajudava”, completou.

Diante das perguntas que lhe eram feitas, Rita disparou: “O macaco hidráulico, gente, não tem como confundir. A pergunta não é essa, mas é que a distância é muito grande da comunidade. Não faria diferença na minha vida [ser uma ferramenta ou uma arma], meu filho não ia deixar de ser meu filho. A diferença é que ele não está na minha vida mais. Eu não vou trazer meu filho de volta”, desabafou.

“A rotina do meu filho era ir para a escola, pro ponto de mototáxi e estudar”, disse ela. Na padaria onde trabalha, perto do local do crime, ela viu Jorge Lucas e Thiago pela última vez quando tirou a fornada de pães das 14h30, cortou e deu pães para os dois. Cerca de quarenta minutos a uma hora depois, percebendo o movimento na região, com viaturas passando, ela largou o trabalho, jogou tudo pro alto e correu para a esquina das ruas Ary Villar e Ivo da Silva.

“Quando eu cheguei lá, não acreditei no que tinha acontecido. Eu vi o camburão parado na outra praça, o Carlos Fernando parado, em pé, com um revólver, todo mundo gritando muito assustado. Eu saí correndo e vi o Jorge Lucas morto por cima do Thiago, e todo mundo gritando que eles tinham sido mortos”, recordou a mãe.

Outro lado

Ouvido ontem, após outros seis PMs, que estavam à bordo da viatura em que ele se encontrava e de uma segunda viatura que estava no local, o sargento Carlos Fernando Dias Chaves sustentou que o jovem que estava na garupa da moto e levava o macaco hidráulico no colo olhou para trás e ele interpretou o movimento como um risco, tendo por isso efetuado os disparos.

A reportagem enviou um e-mail à PM, por meio de sua assessoria de imprensa, perguntando se o sargento foi afastado ou permanece na corporação, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.