Poe André Oliveira, publicado em El Pais –

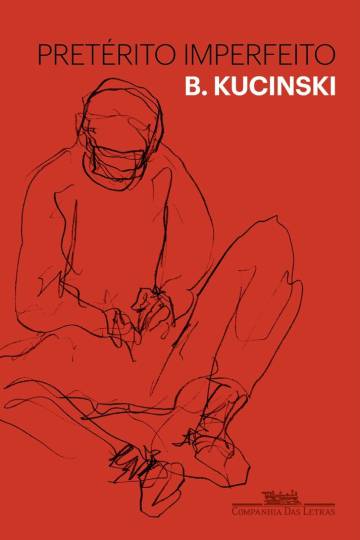

Escritor lança romance ‘Pretérito Imperfeito’, que fala sobre paternidade e dependência química

Não há, ao menos em português, uma só palavra no dicionário que designe quem perdeu um filho. A ausência do vocábulo, lembrada por Bernardo Kucinski em entrevista ao EL PAÍS, é simbólica da procura literária que o autor iniciou em meados de 2010. Em K – Relato de Uma Busca, seu livro mais aclamado, publicado em 2012, um pai tenta encontrar o paradeiro de sua filha, uma militante política desaparecida pela ditadura civil militar brasileira. Em Pretérito Imperfeito, o romance que o escritor acaba de publicar pela Companhia das Letras, o narrador faz força para primeiro compreender a natureza da adicção narcótica do filho adotivo e, depois, para desvincular sua vida da dele. Caminhos diferentes, até opostos, que tratam dos mesmos temas. Paternidade, ausência, procura.

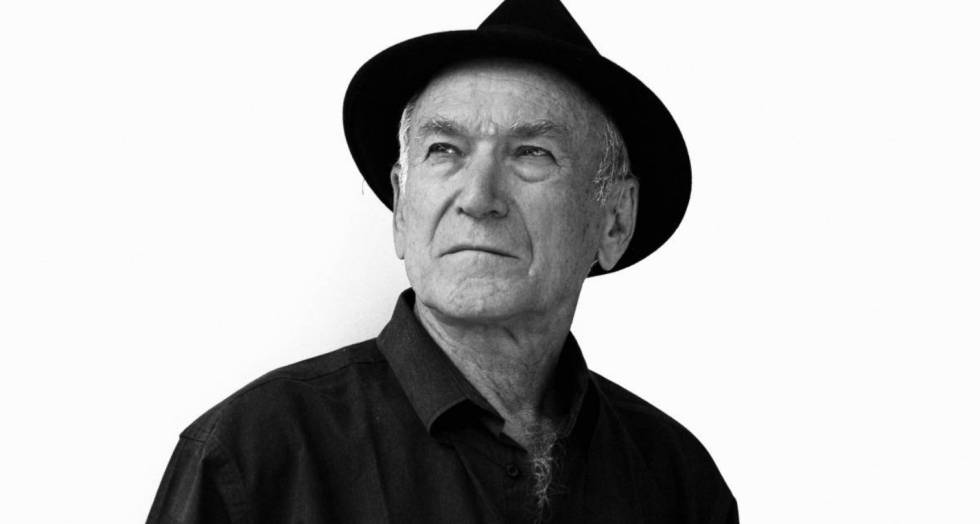

A ficção é algo recente na vida de Kucinski, que tem 80 anos. Seus caminhos profissionais apontaram para diferentes direções. Formado em física pela Universidade São Paulo (USP), foi militante estudantil, preso e exilado. Tornou-se jornalista, passando pelos veículos mais importantes do Brasil e do mundo, como os ingleses BBC e The Guardian. Foi fundador de jornais alternativos de resistência ao regime militar, como Movimento. Deu aulas de jornalismo na Escola de Comunicação e Artes da USP, publicou uma série de obras acadêmicas, foi assessor especial da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula, quando produzia boletins diários sobre a imprensa.

Depois, já fora do Governo e aposentado da faculdade, deu um passo, de forma totalmente natural, em direção à literatura – segundo ele, foi como se o que se preparava para dizer precisasse necessariamente ser ficcionado, já que quase todos os seus livros, como K, Os Visitantes e agora Pretérito Imperfeito, caminham sobre uma linha tênue entre ficção e realidade. A irmã do escritor, Ana Kucinski, foi sequestrada e morta, em circunstâncias até hoje não de todo esclarecidas, pelos militares, em 1974. A busca do protagonista em K é, assim, a busca de seu próprio pai. Agora, em Pretérito Imperfeito, a história de um filho adotivo e dependente químico é também comum ao autor.

Resposta. A ficção é o modo como eu encontro de trabalhar essas histórias. Eu me coloco no modo ficcional. Em parte, acho que essa deve ser a única forma que algumas pessoas conseguem trabalhar determinados temas reais: no modo ficcional. A carta que abre o texto, por exemplo [em que o pai rejeita o filho] é ficção. Eu nunca escrevi essa carta e o narrador, um cineasta, não sou eu. Mas quase todas as situações e locações do romance são reais. Acredito que ele tem de ser lido como uma ficção que não existiria se não existisse a história real.

P. Por que pretérito imperfeito?

R. Porque histórias como essa não têm fim. Seja um alcoólatra, seja um viciado em heroína, é necessário estar vigilante a vida inteira. Cinco, dez anos depois. Esse livro é um pouco sobre isso e outro tanto sobre um aprendizado que eu tive sobre o tema. Tem muito esse sentido de compartilhar esse aprendizado com outros. Depois de escrito, eu também não estava seguro se deveria publicar. Foi um motivo de hesitação, porque a minha história familiar também continua em aberto.

P. E o que você aprendeu de forma mais concreta sobre o assunto?

R. Que ainda está tudo para ser feito, especialmente no Brasil, quando o assunto é dependência química. Não há um programa nacional para tratar do tema, há, isso sim, um senso comum grosseiro, simplificado e moralista. Em vez de se tratar a dependência como um estado, ou um tipo específico de doença, trata-se como um desvio moral. Em vez de ajuda, punição. Esse é um dos maiores problemas da nossa sociedade. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje a epidemia dos opioides. A overdose dessa substância já é, em determinados Estados e faixas etárias, a principal causa de morte.

P. No filme De Amor e Trevas, que trata da vida do escritor israelense Amos Oz, é dito que a palavra em hebraico que designa “pais que não têm filhos” guarda relações com a palavra trevas. Lembrei disso, pois você trata em seus livros sobre a perda da paternidade.

R. Li algo bem interessante que tem a ver com isso. Aquele que não tem pai e nem mãe é um órfão, aquele que perde a mulher ou o marido é viúvo. E aquele que perde o filho? O que ele é? Não há sequer uma palavra para isso em português.

P. A falta de palavra remete à incomunicabilidade, algo também presente em seus livros. A paternidade é permeada por coisas não ditas?

R. Eu acho que sim. Acho que é uma relação de muita atividade, mas de pouca conversa. Assim como no K, o pai não fala das agruras que passou na Europa ao fugir da perseguição aos judeus na Polônia, eu também não passei para os meus filhos o que aconteceu com minha irmã Ana, que inspirou o K. A gente nunca fala sobre o que foi a ditadura, o que ela representou de verdade em nossas vidas. No caso do Pretérito Imperfeito, há ainda mais uma camada. É um filho adotivo e essa coisa de pertencimento fica ainda mais distante. Meu pai, meu avô, não foram, de fato, seus avós, bisavós. É uma relação que se estabelece nova, lúdica. De qualquer jeito, eu acredito que, em geral, os pais não falam. O teu pai conversava muito com você? De verdade? Sobre sentimentos? Acho que isso é muito raro.

P. Há uma epigrafe do livro que diz que todas as dores podem ser suportadas se você as colocar em uma história. Foi por isso que você começou a escrever ficção depois dos 70 anos?

R. Não é por isso. O K surgiu quase espontaneamente. Eu comecei a escrever porque subitamente se criou um hiato, um vazio, na minha vida. Eu trabalhei no Governo Lula e quando voltei para a Universidade, veio minha aposentadoria compulsória. Aos 70 anos, eles te mandam embora, nem importa se você está bem ou não. E eu fiquei meio assim: fora do Governo, fora da Universidade. Também estava muito desencantado com o jornalismo, até mesmo com o jornalismo alternativo em que eu colaborava. Aí, de repente, baixou o espírito e eu escrevi primeiro uma pequena novela policial, que me saiu muito fácil. Depois disso, passei a encarar a escrita como meu ofício. Ainda preciso melhorar minhas deficiências, mas eu gostaria de ter começado antes, de ter feito essa transição do jornalismo para a literatura antes.

P. Seu livro Jornalistas e Revolucionários é uma referência sobre a história da imprensa alternativa no Brasil. Você disse que agora está desiludido. O que se perdeu no caminho?

R. Primeiro, existe hoje um discurso muito maniqueísta, muito preso a frases feitas. Segundo, muito prisioneiro de uma visão de mundo que acabou. O mundo da classe operária não existe mais. É outro mundo. Ainda é capitalismo, mas outro capitalismo. Ao mesmo tempo, essa imprensa tem hoje muito pouco recurso. Ela trabalha, até onde sei, com muito discurso e reprodução de notícia, mas com pouca geração de informação autônoma, pouca reportagem, que permitiria a ela trabalhar também um pensamento mais autônomo. De qualquer forma, acho que há coisas boas: ela foi muito eficaz, por exemplo, em captar novas lutas como questões de gênero, raciais, de etnia e ecológicas. Por fim, na época em que eu trabalha na imprensa alternativa, tinha a ditadura, a guerra fria, a guerra do Vietnã, a revolução cubana. As grandes utopias ainda estavam. Hoje onde estão?

P. Você foi assessor especial na Secom durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula. Como via o jornalismo brasileiro e como o vê agora?

R. Eu tenho uma visão crítica da imprensa convencional brasileira muito antiga, que é até um pouco desagradável. Eu fui jornalista na época de ouro do jornalismo brasileiro. Aquilo era uma fé, uma religião para mim. O que vejo agora é que, para além do já danoso alinhamento unidirecional exacerbado da mídia, existe uma ética própria do jornalista brasileiro com a qual eu não concordo. É o sujeito que se tornou malandro, que vai fazer um jogo malicioso em entrevistas e reportagens para ganhar destaque. É um processo pavloviano em que o jornalismo mais austero, mais sério, ponderado, perdeu espaço para a malícia.

P. O jornalista Cláudio Abramo dizia que a ética do jornalista deveria ser a mesma ética de qualquer trabalhador.

R. Poderia ser algo assim mesmo, porque a ética clássica que se ensina nas escolas de jornalismo e que aprendemos, no fundo, veio dos Estados Unidos. Não é brasileira. Lá é que se criou o código de ética. Os princípios fundamentais são: a busca da verdade e fair play. Mas, veja, essa palavra é tão estranha à nossa cultura que não tem tradução. Podemos dizer que é jogo limpo, mas não é exatamente isso. O fair play é você ser honesto com o entrevistado, não tentar passar a rasteira nele. E acredito que é isso que não sobreviveu no Brasil. Foi outra ideia fora de lugar aqui, porque não existe mais fair play no jornalismo.

Acho que a paternidade é uma relação de muita atividade, mas de pouca conversa

P. Falando em fair play, você acha surpreendente o Bolsonaro, um admirador do regime militar, estar em segundo nas pesquisas eleitorais para 2018?

R. Não surpreende, porque sempre houve um processo social das classes dominantes – desculpe usar o chavão – de não expor as atrocidades da ditadura de forma a criar uma consciência crítica. Aqui é tudo jogado meio debaixo do tapete, a lei de anistia perdoou todos, ninguém pode ser processado, ditadores continuam sendo homenageados com os nomes das ruas. É uma dominação pela cultura. Nesse tipo de ambiente, sempre houve admiradores, pessoas que se lembram de parte dela, mas não do todo. Lembram-se do emprego, do milagre econômico, mas não das atrocidades. E o Bolsonaro surge nesse momento de crise única. De falência da política como atividade, de falência do Estado. Tudo ruiu. Mas acredito que o Bolsonaro é um fenômeno limitado, isso porque ele vai contra a vanguarda que abandonou a grande utopia, mas continua com pequenas utopias: igualdade de gênero, combate ao machismo, a necessidade de, através de políticas diretas, compensar os 450 anos de escravatura. Todas essas lutas são muito recentes e ele vai contra isso tudo.

P. Mas 60% dos possíveis eleitores dele são jovens.

R. Mas o fascismo da Alemanha, por exemplo, vem também de jovens, especialmente dos da Berlim Oriental. Em Israel, é a mesma coisa. São jovens de 20, 25 anos. Não é uma coincidência, mesmo porque quem mais sofre com os efeitos nefastos do neoliberalismo são os jovens. Eles não têm emprego, não têm perspectivas. É normal que sejam os mais revoltados.

P. Você pensa em colocar esse momento do país em algum de seus próximos livros?

R. Outro dia, eu assisti a um filme chamado Retorno a Ítaca [com roteiro do escritor Leonardo Padura], em que um grupo de amigos cubanos se reúne depois de anos para falar sobre suas vidas e sobre o país. Tenho a intenção de fazer algo semelhante, já que tenho um grupo de amigos bem semelhante. Falamos do passado, mas também de todos os ataques que o país está sofrendo depois do que eu considero ter sido golpe institucional. Precisou ser dado um golpe para que houvesse outros ataques, como o teto de gastos e a nova lei trabalhista. O cenário agora mostra o Lula em primeiro lugar e crescendo nas pesquisas, mas acredito que ele não vai ser candidato. Sua eleição é incompatível com tudo o que aconteceu até agora. Ou vão dar um tiro nele, como acontece nos Estados Unidos, ou vão torna-lo inelegível. No começo, a Lava Jato tinha um enfoque muito grande no PT, ganhou adesão da mídia e de parte da sociedade por isso, mas depois ela passou a atingir outros alvos. Agora, com a aproximação das eleições, o que parece é que o PT começa, mais uma vez, a ser o foco. Ninguém sabe o que vem pela frente, por isso, acho que a frase do momento é: quem sabe o que vai acontecer é porque está muito mal informado.