Bola de meia, bola de gude / O solidário não quer solidão / Toda vez que a tristeza me alcança / O menino me dá a mão / Há um menino / Há um moleque / Morando sempre no meu coração / Toda vez que o adulto fraqueja / Ele vem pra me dar a mão (Trecho de “Bola de Meia, Bola de Gude”, Milton Nascimento e Fernando Brant)

Mais um jogo da coluna “A César o que é de Cícero”, do doutor em Literatura Cícero César Sotero Batista. Na altura deste campeonato da vida, o nosso cronista volta aos seus tempos de menino, falando do futebol em sua vida de Cesinha, quando o “gramado” era na rua.

César recorda ainda quando os seus jogos eram na mesa, com seus botões e se mostra encantado em retomar a estes tempos. Aliás, dada à sua forma física, parece que César vai guardar seu fôlego para ficar lá com os seus botões.

“Beija-flor, 5 de agosto de 2022

Prezado Washington, hoje por acaso reencontrei com a minha infância. Tentarei explicar o ocorrido, mas talvez o relato saia daquele jeito elétrico das crianças, que querem contar a vida toda em um samba curto, sem serem o Paulinho da Viola.

Eu morei dos nove aos treze anos no bairro de Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro. A experiência foi tão decisiva que posso dizer que uma parte da minha imaginação se deve à minha estada no bairro. É ali a fonte.

Morei na rua Barão de Cotegipe, que tinha feira aos sábados. Não sei quantas vezes acordei de madrugada para testemunhar o batuque do pessoal a montar as barracas da feira. Só sei que registrei na memória como isso se o fizesse todas as madrugadas de sábado lá na Vila.

A gente jogava bola na rua ao fim da feira, lá pelas 16h. Tal qual Chico Buarque, interrompíamos o futebol quando um carro passava. A diferença era só de termos: se a patota do Chico Buarque gritava “Olha a morte!” para indicar a presença de veículo, a gente gritava “Parou, parou!”.

Não se sabe como ninguém foi atropelado. Não creio que fossemos tão precavidos assim. E cá entre nós, não dá para parar no meio de um chapéu.

Deus deve proteger as crianças que jogam bola na rua.

Se o futebol era melhor? O de resultados, não. Mas o da vida dá o que falar. É aquele tal negócio: em tal campo de estudos, tem que ser criativo, tem que se trabalhar por estimativa, mesmo porque que as traves eram imaginárias e tudo o mais era passível de debate: “Foi alto!”; “Foi de bico!” (de bico não valia, equivalia a chute forte); “Passou por cima do chinelo”; “Estourada é da defesa” etc.

Havia também o pique-bandeira e o pique-pega como exemplos de “outdoor activities” em Vila Isabel. Agora, pelo menos até a chegada do Atari, o exemplo máximo de “indoor activity” era o jogo de botão, no qual eu orgulhosamente era um dos melhores, senão o melhor, da rua.

Com meus botões de galalite joguei partidas memoráveis em toda a Vila Isabel e em outros bairros do Rio, com destaque para as pelejas em Cascadura, bairro onde encontrei um adversário à altura, o poderoso time do meu amigo Sumik. Eu ganhei mais do que perdi, mas Sumik impunha respeito com seus botões refeitos à mão e seu jogo leve, bonito de se ver.

E lá vou eu de futebol de botão prosa, futebol de botão poesia.

Também joguei contra o Michael e o Branco, no Engenho Novo, bairro onde eu morei dos catorze aos vinte e tal. Eu já estava no fim de carreira, aos vinte e poucos anos. Reconheço que eles eram mais técnicos do que eu. Mas o campo (ou melhor, a mesa ou a tábua), era um “Estrelão”, menor do que o real da rua Bariri. E eu ganhava mais do que perdia deles, apesar de eles jogarem melhor.

Vai ver que é por aí que eu sou admirador do Fernando Diniz.

Comprei botões para o meu filho, o Francisco, quando ele fez uns nove anos, talvez no afã de manter viva a tradição do futebol de botão que eu iniciara. Tentei jogar com ele, mas ele não se animou muito. Ficava meio frustrado por eu ainda jogar bem e não lhe dar chance.

Quem sabe ele não tenta jogar outra vez algum dia.

Eu não disse a ele, mas meu pai não jogava muito bem, mas fazia questão de jogar um pouquinho comigo. Eu é que inventei a maior mentira quando disse que meu pai era o melhor jogador que eu tinha enfrentado, que ele fazia os próprios botões com botões de roupa ou com cascas de coco e tal. Menti descaradamente, talvez desencavando o escritor que já existia em mim sem que eu soubesse.

Disse que por acaso hoje topei com minha infância e não estou mentindo. É que irá rolar um campeonato de botão em um shopping center neste fim de semana em Nova Iguaçu. Tudo aconteceu quando, ao sair do médico, dei uma passadinha no Top Shopping para matar o tempo.

Para minha surpresa, me deparei no pátio central do primeiro piso com mais de vinte mesas oficiais de futebol de botão. Algumas enormes mesmo, do tipo Jumbo, como eu jamais tinha visto, que dão a impressão de ser um campo de futebol mesmo. Dá para mandar uma trivela daquelas.

Acabei fazendo amizade com o João, o responsável pelo evento. Conversa foi e voltou e fiquei sabendo que ele é professor de futebol de botão no Grajaú. Resultado: jogamos uma partida. Ele não forçou muito, deu para ver que jogava bem, que tinha muita técnica na condução do dadinho (jogamos com dadinho, não com aquela bola de feltro horrível!). E tem mais, ele é bom professor, porque me elogiou à beça (“canhoto é fogo!”, foi o que ele disse) mesmo sabendo que eu estava fora de forma. Joguei com um time misto do América e ganhei por 3 a 1.

Paquetá entra na história porque da última vez que fui à Ilha topei na Feira da Praça XV com um senhorzinho que é artesão de botões. Estavam à venda botões do Olaria, do Bonsucesso, do Madureira, do Bangu, do XV de Jaú, do Escambau FC.

Como o sujeito é bom de papo, Washington! Fiquei ensandecido, louco para comprar os botões dos times do subúrbio do Rio, justamente aqueles que o futebol super profissional de hoje em dia foi tirando de circulação.

E hoje, hoje no shopping, quase comprei um time inteiro do América. Sou Politheama, mas time de botão para mim é o América.

Amanhã, se não bater na trave, eu levo o Chico, a Cecília e o menino que eu fui e continuo sendo para ver aquelas mesonas todas.”

Sobre o autor

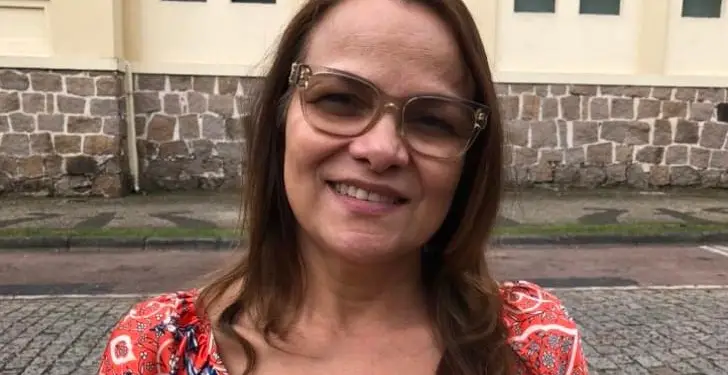

Radicado em Nilópolis, município do Rio de Janeiro, Cícero César Sotero Batista é doutor, mestre e especialista na área da literatura. É casado com Layla Warrak, com quem tem dois filhos, o Francisco e a Cecília, a quem se dedica em tempo integral e um pouco mais, se algum dos dois cair da/e cama.

Ou seja, Cícero César é professor, escritor e pai de dois, não exatamente nessa ordem. É autor do petisco Cartas para Francisco: uma cartografia dos afetos (Kazuá, 2019) e está preparando um livro sobre as letras e as crônicas que Aldir Blanc produziu na década de 1970.