Por Carla Rodrigues

A campanha presidencial e a memória de um dos capítulos mais sombrios da nossa história

Quanto mais exposição dos candidatos e candidatas à presidência da República, mais ressoa nos debates, nas redes e até nas velhas conversas de bar uma pergunta: afinal, qual seria o propósito da candidatura daquele cujo nome não se pode pronunciar? Explicações como a expansão da extrema direita em diversos países, a crescente influência do pensamento liberal no Brasil, a encarnação de uma pauta moral que cresce na sociedade brasileira ou mesmo o caráter aleatório de eleições manipuladas mais por algoritmos do que por mobilizações políticas parecem insuficientes. A metralhadora giratória sem nexo ou coerência aparente não nos permitiria identificar exatamente uma pauta em relação à qual adesões ou oposições pudessem se localizar. Gostaria de levantar a hipótese de que essa candidatura está movida por um ponto fundamental e ainda intocado no recente e incipiente processo de redemocratização do país: evitar a punição dos torturadores do regime militar.

Antes de esquecer, ensina Freud, é preciso lembrar o que foi perdido. Políticas de memória são inseparáveis de políticas de luto, de modo que se possa fazer nas urnas uma das mais instigantes sugestões da filosofia de Nietzsche: da história, saber separar o que lembrar do que esquecer

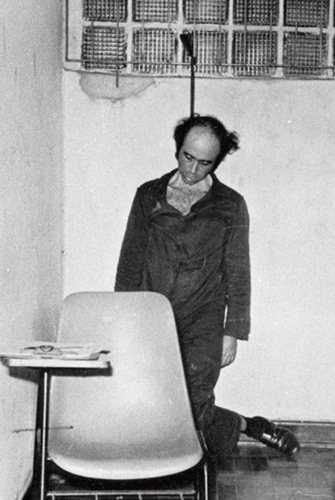

Desde a votação do impeachment na Câmara, o nome de pelo menos um torturador – aquele contra o qual a família Teles abriu o processo na justiça que deu origem à instalação da Comissão Nacional da Verdade – voltou a ser pronunciado como se fosse um herói, não por acaso no momento em que se começou o processo contra a presidente Dilma Roussef, a primeira ocupante do cargo que ousou mexer no passado, na memória e em tudo aquilo que não foi nem contato nem enlutado na história recente da política brasileira. Digo recente porque muitos dos personagens estão vivos, atuantes, e outros se apresentam como herdeiros de um suposto passado glorioso de um país onde haveria ordem e progresso – e no qual a tortura, o assassinato e as prisões seriam um efeito colateral indesejado, porém necessário –, valores que parecem como falta a ser recuperada na “salvação” da vida social.

Nesse sentido, me parece de que há inúmeros passos importantes em direção ao passado, como o impressionante projeto Rua Viva, que batizou ruas, avenidas, praças e prédios públicos de Belo Horizonte com o nome de cada um dos mortos e desaparecidos políticos mineiros. Numa segunda etapa, foram homenageados também outros militantes da resistência à ditadura civil-militar como o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, ou o Padre Aguinaldo, cuja trajetória na Ação Católica marcou uma geração. É recente, mas fundamental, a condenação, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), do estado brasileiro pela morte do jornalista Vladimir Herzog. Dois pontos chamam atenção na sentença: a responsabilização do estado por julgar e punir os responsáveis pela tortura e morte de Herzog, assassinado em 1975, e o impedimento de o estado alegar a prescrição do crime, seja pela lei de anistia ou por qualquer outro dispositivo legal. É a primeira vez, mas não precisa ser a última, que a CIDH reconhece um assassinato da ditadura civil-militar como crime contra a humanidade .

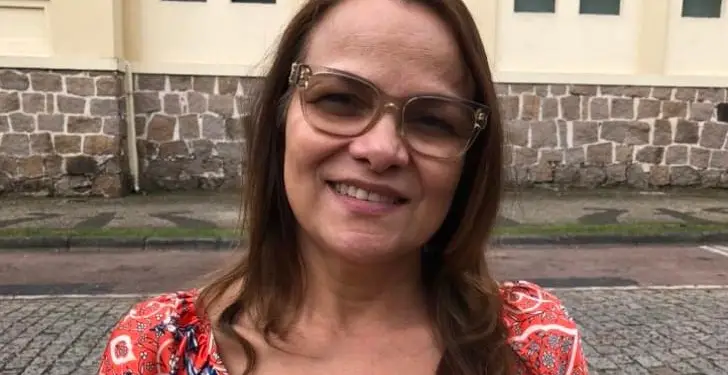

É difícil falar do que resta da ditadura, como no título do livro organizado em 2010 por Edson Teles e Vladimir Satafle (Boitempo Editorial), mas é necessário falar do passado para modificá-lo. Caminhar em direção a uma sociedade mais igualitária e menos violenta passa, necessariamente, por concluir o luto político por essas perdas. Talvez a maior realização do governo Dilma tenha sido o seu próprio depoimento na Comissão da Verdade. É da grandeza dessa narrativa que, no meu entender, começa a brotar a maior e mais silenciosa oposição a sua permanência na presidência. Como uma mulher que resistiu a seus torturadores e está viva para denunciá-los pode nos governar? Para que tipo de experiência de passado isso nos levaria? São duas perguntas tão retóricas quanto fantasmáticas, operando como uma espécie de pano de fundo do discurso específico de um candidato.

Proteger o passado, mais do que projetar o futuro, parece ser a pauta motivadora de uma candidatura interpretada por uns como uma mera aberração, por outros como expressão de um processo global, e pelos mais abnegados como um mal necessário à democracia. Mas se a minha hipótese estiver correta, o candidato em questão representa um retrocesso, sim, mas não em função da sua incapacidade notória de guiar o país nos inúmeros desafios que ainda existem pela frente, mas por toda a oposição que ele representa contra as poucas iniciativas de retomada do passado que estão frutificando em políticas de memória. Antes de esquecer, ensina Freud, é preciso lembrar o que foi perdido, de modo que a ausência não seja mero vazio, mas reconhecimento daqueles que nos constituem e existem como ausência. Políticas de memória são inseparáveis de políticas de luto, de modo que se possa fazer nas urnas uma das mais instigantes sugestões da filosofia de Nietzsche: da história, saber separar o que lembrar do que esquecer.

Votar em um projeto de futuro passaria, portanto, por escolher lembrar das brutalidades da ditadura civil-militar de modo a escolher entre o que manter e o que eliminar. Os crimes da Polícia Militar contra a população civil, as execuções políticas como o assassinato da vereadora Marielle Franco, o alto índice de mortes de jovens negros, as torturas como prática de interrogatório e as condições indescritíveis da população carcerária são práticas do presente que só terão alguma chance de ser eliminadas no futuro se os programas de governo contemplarem a interpretação do passado, a punição dos crimes, a expiação dos fantasmas, de modo a se tornar possível por um fim na parte dessa história que ainda não acabou.