Por Juan Sanguino, compartilhado de El País –

‘Tubarão’ completa 45 anos. Analisamos como um jovem diretor se encarregou de um projeto monumental que fazia água por todos os lados e se tornou um clássico por suas deficiências

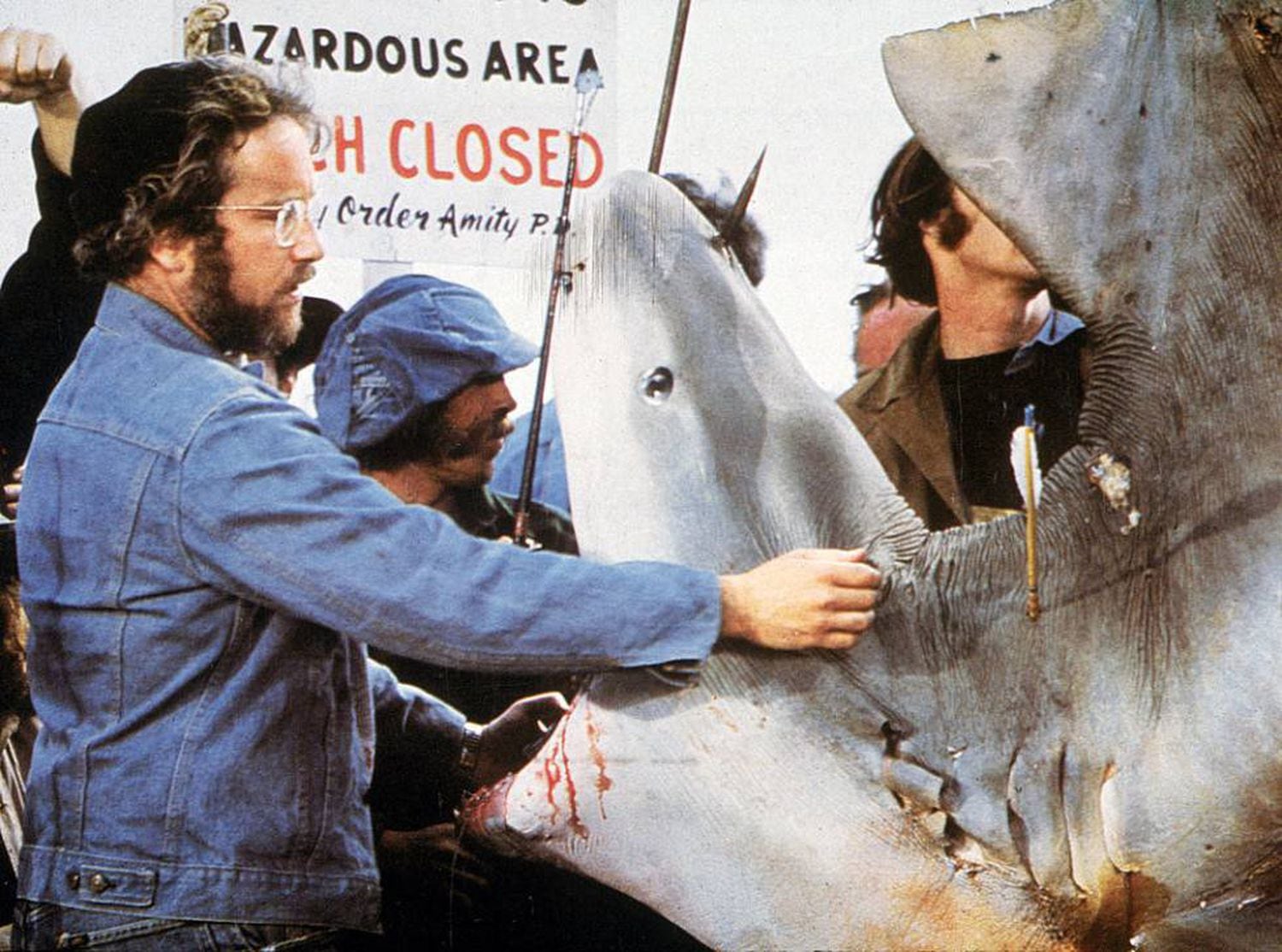

“Começamos a filmar sem roteiro, sem atores e sem tubarão.” Foi assim que o ator Richard Dreyfuss resumiu uma das filmagens mais míticas de Hollywood. Um tubarão mecânico que não funcionava, uma produção que se estendeu de 55 dias para 159 e um orçamento descontrolado (acabou custando três vezes o que estava previsto) prometiam que Tubarão seria uma droga que sentenciaria a carreira de Steven Spielberg. “Uma atriz muito famosa me disse: ‘Acabo de chegar de Los Angeles e todo mundo está falando de como você é irresponsável e que ninguém nunca mais vai te contratar pelo dinheiro que você está gastando’”, diria o diretor anos depois.

Mas, quando estreou, há 45 anos, completados agora, Tubarão se tornou o filme de maior sucesso de todos os tempos e inaugurou uma nova era em Hollywood, um terremoto cultural cujos tremores secundários ainda sentimos. Tubarão mudou a maneira como o cinema é concebido, divulgado e consumido: esta é a história do primeiro blockbuster.

Spielberg tinha 27 anos e havia dirigido dois filmes (Encurralado e Louca Escapada) quando assumiu a adaptação do best-seller de Peter Benchley sobre uma cidade costeira acossada por um tubarão branco. Seu erro de principiante foi insistir em rodar no Oceano Atlântico, em vez de em um tanque ou lago particular, para assim conseguir planos amplos em que a única coisa que cercasse os protagonistas fosse a imensidão. Mas se antes ninguém ousara rodar em mar aberto tinha sido por um bom motivo: o sal do mar corroía os mecanismos do tubarão mecânico, de 12 toneladas e 7,6 metros, e os 14 operadores encarregados de manobrar o dispositivo não conseguiam fazê-lo funcionar. E quando conseguiam uma tempestade, um aviãozinho ou um navio arruinavam o plano de filmagem.

As centenas de horas mortas permitiram, porém, que os atores ensaiassem improvisações, dando origem a cenas tão íntimas como aquela em que o filho de Brody (Roy Scheider) imita todos os seus gestos na hora do jantar. Spielberg e os roteiristas passavam as noites reescrevendo cenas para reforçar o componente humano da história, repensar o monstro como uma ameaça invisível e encontrar maneiras de rodar não com o tubarão mecânico, mas apesar dele.

Embora as pessoas falem frequentemente sobre “a magia do cinema” ou de “acasos felizes”, o sucesso de produções como Tubarão está no método criativo do cineasta para lidar com contratempos. O tubarão se tornou um predador psicológico: quase não aparece no filme, mas, como acontecia com o Harry Lime de O Terceiro Homem ou o Hannibal Lecter de O Silêncio dos Inocentes, todos os personagens estão obcecados por ele. O terror viria, portanto, não do que o público via, mas do que não via. Do que imaginava.

O prólogo, com uma garota devorada durante um banho noturno, é rodado do ponto de vista do animal. A ausência de um tubarão levou Spielberg a substituí-lo por objetos (quando fica preso a um dique ou a um barril amarelo, isso faz as vezes da ameaça) ou a mostrar apenas sua barbatana sulcando o mar. E a música de John Williams se encarregaria de dotar o tubarão de personalidade. A simplicidade de seu ostinato, inspirado nas cordas afiadas de Bernard Herrmann para Psicose, fincou para sempre no subconsciente coletivo a inquietação de nadar em águas abertas, tal como 15 anos antes Hitchcock tinha feito com chuveiros em motéis.

Durante o primeiro teste de exibição em Dallas, Spielberg viu sair da sala um espectador que, depois de vomitar no banheiro, voltou para sua poltrona. O efeito de Tubarão era literalmente o mesmo de uma montanha-russa. Quando as pipocas saíram voando com o sobressalto do público diante da primeira aparição completa do tubarão (enquanto Brody joga despreocupadamente iscas na água, no 80º minuto do longa), os produtores comprovaram que as pessoas devoravam aquele tubarão nojento que tanta dor de cabeça lhes havia dado e perceberam que tinham um sucesso em mãos. A comoção do público durava tanto que mal se escutava a frase que Rob Scheider improvisara para arrematar a cena (“vamos precisar de um barco maior”, que se tornaria a frase mais famosa do filme e uma atitude diante da vida), o que levou a produção a aumentar o volume na versão final.

Spielberg se viu no controle e quis impactar com um segundo susto. Filmou em uma piscina uma cena adicional em que Hooper encontra a cabeça decapitada de um pescador e a inseriu aos 50 minutos do filme, o que levaria o público a passar o resto da sessão em estado de tensão. “Tubarão fazia com que os espectadores usassem partes do cérebro que não estavam acostumadas a usar, porque só são ativadas diante de um perigo real”, analisou M. Night Shyamalan no documentário The Shark Is Still Working, em um fenômeno semelhante ao de 1960, quando as primeiras pessoas que viram Psicose fugiram aterrorizadas da sala porque não conseguiam nem sequer conceber que a suposta protagonista morresse em meia hora. Mas o terror de Tubarão era mais lúdico. Na década de 1970, considerava-se que atacar os sentidos primitivos do público era um truque barato associado à série B (com a qual Spielberg se criara), mas Tubarão transformou a imaginação do público em um produto de consumo e uma forma de arte popular.

Durante o teste, os produtores se reuniram no banheiro para poder pensar com clareza sem o burburinho da sala. Lew Wassermann decidiu que, em vez de lançar Tubarão em 900 cinemas, reduziriam sua exibição para 464 (que ainda era um recorde, atualmente ostentado por O Rei Leão, com 4.725 telas, em 2019): “Quero que as pessoas fiquem sem ingressos. Que os moradores de Palm Springs tenham que dirigir até Hollywood, se quiserem vê-lo. Filas na rua serão a melhor publicidade”.

A campanha promocional empregou estratégias sem precedentes: começou um ano antes da estreia com um trailer (narrado com voz de documentário: “É como se Deus tivesse criado o diabo e lhe dado … mandíbulas [título original do filme em inglês]”), apresentou um pôster puramente visual em que o título era quase desnecessário e inseriu anúncios do filme na televisão, uma prática então inédita. Quando estreou, nas ruas só se falava de Tubarão.

Seu sucesso demonstrou que os filmes poderiam ser eventos não com o passar de meses e anos, mas antes de seu lançamento. Tubarão fez do cinema uma experiência coletiva, o público começou a aplaudir durante as exibições e o filme bateu o recorde mundial de bilheteria com 2,5 bilhões de reais, superando em 1,2 bilhão o segundo, O Poderoso Chefão. Até o livro que detalha as filmagens, The Jaws Log, foi um best-seller porque, diante das novas tecnologias do cinema, o público sentia uma curiosidade genuína por descobrir como os filmes eram feitos.

Comparado aos blockbusters atuais, claro, Tubarão é cinema de arte e ensaio. O conflito reside na solidão dos três personagens principais (há estudos em torno de uma metafórica crise da masculinidade que apontam as mandíbulas do animal como uma vagina simbólica, mas Spielberg insiste em que “o filme é sobre um tubarão”). O monstro ataca quatro vezes em duas horas, a ambientação se beneficia de rodar com extras anônimos, de físicos diferentes, para transmitir o caos de qualquer cidade costeira em pleno julho e, apesar da tensão (que ocorre no espectador, não no filme), o ritmo narrativo é tão lento como em qualquer drama europeu.

Tubarão é mais parecido com o movimento da Nova Hollywood de Coppola, Scorsese e Polanski (influenciados pela nouvelle vague francesa e obcecados pela desconfiança quase paranoica do indivíduo ante as autoridades após as decepções do Watergate e da Guerra do Vietnã) do que com A Guerra das Estrelas, a verdadeira pedra angular do blockbuster porque foi a que pisou no acelerador do cinema, saturou o público com efeitos especiais e ampliou a escala dos cenários onde ocorriam as aventuras de fantasia, um gênero que a partir de então seria o de maior bilheteria de Hollywood.

Os blockbusters que vieram depois se tornaram mais agitados, mais hipertrofiados e com menos senso de suspense. Nenhuma superprodução atual interromperia a ação para um monólogo de seis minutos tão melancólico e macabro como o de Quint sobre os soldados devorados por tubarões após o naufrágio do USS Indianapolis (“mas pelo menos mandamos a maldita bomba”) justo antes do clímax. E é difícil imaginar outro blockbuster que se transforme em uma aventura crepuscular durante o terceiro ato, quando os três homens embarcam em uma perseguição que evoca Jonas, o capitão Ahab de Moby Dick e o velho e O Velho e o Mar, de Hemingway, e transforma um filme pipoca em “um extravagante descendente de contos marítimos do século XIX, em que a raiva e a obsessão desencadeiam um turbilhão de violência”, segundo o relato admirado do crítico da The New Yorker David Denby.

Se o cinema de Spielberg transcende os demais blockbusters é porque ele sabe que o verdadeiro espetáculo nasce dos medos e pavores da infância: a primeira aparição dos dinossauros em Jurassic Park: o Parque dos Dinossauros é tão comovente pelos convincentes efeitos digitais como pela reação nos rostos de Laura Dern e Sam Neill. Como diz a crítica Heather Havrilesky, “ver alienígenas, monstros e robôs arrasarem Hong Kong não pode ser comparado à excitação nervosa de ver uma barbatana de tubarão se aproximando de um barco com três crianças”.

Claro, os críticos de Tubarão o apontaram como o começo do fim da arte cinematográfica: “Um filme barulhento e atordoante que tem menos pensamentos do que uma criança em uma praia” (The New York Times), “a pessoa se sente como um rato recebendo choques elétricos” (The Village Voice),” uma atração desconcertante para os glutões dos sentidos” (Commentary).

O legado de Tubarão é, portanto, comercial. Tubarão elevou as expectativas dos estúdios em relação ao potencial econômico do cinema, incentivou o público a não ser só espectador, mas também participante da experiência cinematográfica e demonstrou que o verão poderia ser um momento viável para o lançamento de filmes. Até 1975, as maiores apostas de Hollywood eram lançadas no Natal, porque no verão do hemisfério Norte as pessoas só queriam fazer planos para estar ao ar livre. Mas, entre 1965 e 1970, os Estados Unidos passaram de 1.500 shopping centers para 12.500, gerando uma cultura em seu entorno, e todos tinham cinemas com muitas salas (com ar condicionado) para que cada membro da família pudesse assistir a um filme diferente: ir ao cinema não era mais uma atividade sociocultural, mas um momento em um dia inteiro dedicado ao consumo.

Os adolescentes agora tinham seus próprios ingressos e Hollywood decidiu que eles seriam seu público principal. (Tubarão recebeu uma classificação para todos os públicos porque, de acordo com o comitê encarregado da tomada de decisão, “um tubarão nunca deu uns amassos em ninguém”.) E a fabricação de camisetas, toalhas ou vasos sanitários com o pôster impresso do Tubarão (uma prática sem precedentes na época: por mais sucesso que fizessem O Poderoso Chefão, Uma História de Amor e O Exorcista, ninguém iria querer usar um boné com seu pôster) conseguiu que, por alguns dólares, qualquer um se tornasse um anúncio ambulante do filme.

Com base no sucesso de Tubarão, as superproduções já não se tornavam um acontecimento, mas eram vendidas como um acontecimento antes do lançamento. E suas tramas deveriam resumir-se a uma frase que coubesse em um pôster, um trailer e um Happy Meal.

Mas ser responsável pela transformação do cinema em um objeto de consumo não desvalorizou o legado artístico de Tubarão. Ao apelar a medos tão universais como a escuridão do mar aberto, que causam arrepios entre os espectadores de qualquer país e de qualquer idade, o filme não envelheceu um único dia desde sua estreia. De fato, muitos se lembraram nos últimos meses do prefeito de Amity e sua obstinação em manter as praias abertas a todo custo para proteger a economia turística da cidade e que, mesmo quando os mortos começam a flutuar, ele só se preocupa em se desvincular de qualquer responsabilidade: “É psicológico. Se você gritar ‘barracuda’, as pessoas não se movem. Mas se você gritar ‘tubarão’, teremos um ataque de pânico em pleno fim de semana do 4 de julho.” Às vezes a realidade supera a ficção. E quase sempre, a ficção explica a realidade.