Recuperamos a matéria publicada no El País “A ourivesaria de ‘Cem anos de solidão’” e o artigo de Gabo “A odisseia literária de um manuscrito”.

Compartilhado de Revista Prosa Verso e Arte

Cidade do México — Foi numa terça-feira de 1965. Gabriel García Márquez tinha acabado de voltar de um fim de semana em Acapulco (México) com sua mulher e seus dois filhos quando, fulminado por um “cataclismo da alma”, sentou-se diante da máquina de escrever e, como ele mesmo se recordaria anos mais tarde, não se levantou até o início de 1967. Naqueles 18 meses, todos os dias, das nove da manhã às três da tarde, o escritor colombiano gestou Cem anos de solidão.

Muito já foi escrito sobre o ambiente mexicano em que nasceu sua obra máxima, sobre sua obsessão criativa, suas dificuldades econômicas, o apoio constante dos amigos. Mas muito pouco é sabido sobre a construção de Cem anos de solidão. As chaves de sua formação material, a engenharia sobre a qual o escritor edificou o universo de Macondo, continuam entre sombras. E esse mistério não foi casual.

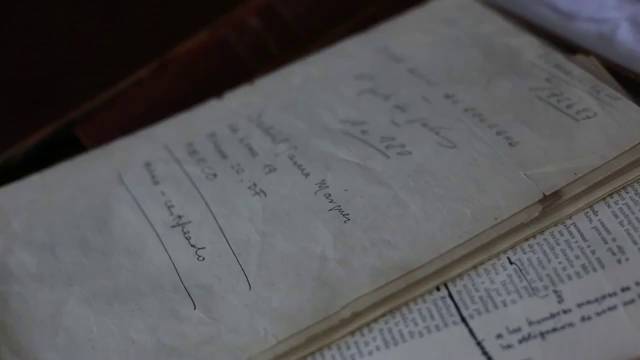

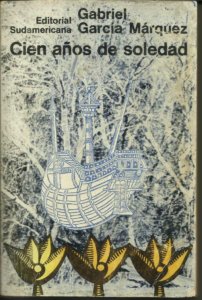

Quando recebeu o primeiro exemplar impresso, em junho de 1967, o próprio autor rasgou o original para que “ninguém pudesse descobrir os truques ou a carpintaria secreta”. Pouquíssimos documentos se salvaram daquela destruição histórica. Um deles, possivelmente o mais importante, foi a primeira cópia das provas de impressão. Sobre elas, García Márquez anotou de seu próprio punho 1.026 correções, deixando à mostra modificações e inflexões de enorme interesse.

Esses papéis, aos quais o El País teve acesso, seguiram uma trajetória acidentada. O escritor os deu de presente ao cineasta exilado Luiz Alcoriza e sua esposa, Janet. Depois da morte dos dois, foram postos em leilão duas vezes, sem encontrar comprador. Agora, esquecidos novamente, procuram uma instituição que os receba. “Prefiro que estejam em uma biblioteca ou um museu que comigo”, diz o mexicano Héctor Delgado, herdeiro dos Alcoriza.

As provas de impressão, da editora Sudamericana, somam 181 folhas duplas, numeradas à mão, com anotações do autor feitas com caneta esferográfica ou caneta marca-texto. Um olhar sobre essas anotações revela as minúcias artísticas do trabalho de García Márquez. Nelas, o autor assinala os inícios de capítulo, reordena parágrafos, suprime e acrescenta frases, substitui ou corrige mais de 150 palavras e, em muitas ocasiões, chama a atenção para erros.

Nesse exercício fica evidente a exigência exaustiva do autor consigo mesmo. As modificações não visam apenas purificar o texto ou aclarar a profusão de nomes dos Buendía, mas também aprofundam seus complexos jogos de linguagem. Às vezes tratam-se de sutilezas: de “amedrontar” passa-se para “intimidar”, de “obstruir”, para “cegar”, ou de “completar” para “complementar”. Mas em outras a mão do escritor vai muito mais longe: as borboletas de tornam “amarelas”, as sanguessugas são arrancadas “queimando-as” com brasas, o troglodita é convertido em um “tosco”, as crianças andam como “sorumbáticas”, a Ópera Magna se transforma em “alquimia”, um São José de gesso descobre um interior “abarrotado de moedas de ouro” e a descarga do Mauser “desbarata”, em vez de “desarticular”, um crânio.

Alguns personagens ganham nuances novas com as observações adicionais. Amaranta, por exemplo, “finge sensação de desgosto” quando ouve falar em casamento, enquanto Aureliano vê sua “antiga piedade” transformar-se em “animadversão virulenta”. São alterações constantes. Uma chuva fina de melhorias que, sem gerar mudanças de fundo nem reviravoltas do argumento, descobrem a dimensão microscópica e tenaz de um texto de cuja grandeza o autor tinha consciência.

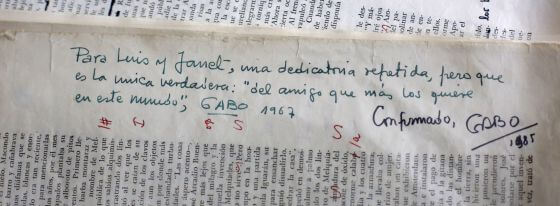

Possivelmente por isso, García Márquez nunca devolveu as provas de impressão à editora, mas enviou as correções à parte. E, longe de destruir o documento, como teria sido de se esperar, o converteu em um monumento à amizade: o deu de presente e dedicou ao diretor de cinema Luis Alcoriza e sua esposa, a atriz austríaca Janet Riesenfeld: “Para Luiz e Janet, uma dedicatória repetida, mas que é a única verdadeira: do amigo que mais os ama neste mundo. Gabo. 1967.”

Radicado no México e muito próxima a Luis Buñuel, o casal fazia parte do círculo íntimo do escritor colombiano, aquele que o tinha apoiado nas épocas mais negras e com quem, nos bons tempos, ele tinha festejado a alegria de viver. O próprio autor o explicou anos mais tarde em um artigo no El País: “Quando a editora me mandou a primeira cópia das provas de impressão, eu as levei já corrigidas a uma festa na casa dos Alcoriza, sobretudo para matar a curiosidade insaciável do convidado de honra, dom Luis Buñuel, que teceu todo tipo de especulações magistrais sobre a arte de corrigir, não para melhorar, mas para esconder. Vi Alcoriza tão fascinado com a conversa que tomei a boa decisão de lhe dedicar as provas.”

O casal guardou as páginas como um objeto sagrado. Dezoito anos mais tarde, quando Cem anos de solidão já era um totem, García Márquez voltou a encontrar as provas na casa dos Alcoriza: “Janet as tirou do baú e as exibiu na sala, até que lhes disseram, como brincadeira, que com isso eles podiam deixar de ser pobres.

Alcoriza então fez uma cena muito sua, golpeando-se no peito com os dois punhos e gritando com seu vozeirão bem empostado e sua determinação carpetovetônica: ‘Pois eu prefiro morrer a vender essa joia dedicada por um amigo’.” García Márquez respondeu escrevendo debaixo da dedicatória, com a mesma caneta que da primeira vez: “Confirmado. Gabo. 1985.”

Luiz Alcoriza, o exilado, morreu em 1992 em Cuernavaca. Sua esposa faleceu seis anos depois. As provas de impressão ficaram com seu herdeiro, o engenheiro e produtor Héctor Delgado, o homem que cuidou deles em seus últimos dias.

Em 2001, com a concordância do Prêmio Nobel, as provas foram colocadas em leilão em Barcelona por um milhão de dólares (três milhões de reais), sem encontrar comprador. Um ano depois, tampouco foi encontrado comprador com a Christie’s. Agora, um ano após a morte de García Márquez (2015), o herdeiro, que está com 73 anos, procura quem queira adquirir as provas.

A Universidade do Texas, que comprou o arquivo do escritor, se interessou, mas pouco mais que isso. Quase meio século após sua gestação, um dos poucos documentos que se salvaram da gênese de Cem anos de solidão continua a buscar um dono.

Fonte: El País Brasil

****

Gabriel García Márquez revela os segredos sobre os manuscritos de Cem anos de solidão, que vão ser leiloados em Barcelona por mais de meio milhão de dólares, durante a feira do livro, em 21 de setembro de 2001

A ODISSEIA LITERÁRIA DE UM MANUSCRITO

– por Gabriel García Marquez

No início de agosto de 1966, eu e Mercedes fomos aos correios de San Angel, na cidade do México, para enviarmos os originais de Cem anos de solidão a Buenos Aires. Era um pacote de quinhentas e noventa folhas de papel comum, em espaço duplo, escritas à máquina, e endereçadas ao diretor literário da Editora Sudamericana, Francisco (Paco) Porrúa. O empregado dos correios colocou o pacote na balança, fez seus cálculos de cabeça, e disse:

– São oitenta e dois pesos.

Mercedes contou os trocados e os centavos soltos que carregava, e me enfrentou com a realidade:

– Só temos cinqüenta e três.

Após tantos anos, estávamos tão acostumados com estes tropeços no cotidiano, que nem mesmo tentamos encontrar uma solução. Abrimos o pacote, dividindo-o em duas partes iguais, para enviar uma das metades a Buenos Aires, sem sabermos ao menos o que faríamos para conseguir o dinheiro para enviar o resto. Eram seis da tarde de sexta-feira e até segunda-feira os correios não voltariam a abrir, de modo que teríamos todo o fim de semana para imaginar algum meio de conseguir o dinheiro que faltava.

Nos faltavam poucos amigos a quem pudéssemos recorrer, e nossas melhores propriedades dormiam o sono dos justos nas casas de penhor do Monte da Piedade. Tudo que possuíamos era a máquina de escrever portátil, com a qual eu havia escrito a novela em mais de um ano de seis horas diárias, porém não podíamos empenha-la, porque nos faltaria o que comer. Depois de uma busca cuidadosa pela casa inteira, encontramos outras duas coisas empenháveis: o aquecedor do meu estúdio, que já devia valer muito pouco, e uma batedeira que ganhamos de presente de Soledad Mendonza, quando nos casamos em Caracas. Ainda possuíamos as alianças que somente usamos para as bodas, e que nunca havíamos nos atrevido a empenhar, porque acreditávamos em mau agouro. Desta vez, Mercedes decidiu levar-las ao penhor, num caso de emergência.

Na manhã de segunda-feira fomos ao Monte da Piedade mais próximo, onde já éramos clientes conhecidos, e nos emprestaram – sim as alianças – um pouco mais do que faltava. Somente quando empacotávamos o resto Do romance, é que percebemos que havíamos enviado ao contrário: as páginas finais antes das iniciais. Porém, Mercedes não achou estranho, porque sempre acreditara no destino.

– A única coisa que falta agora – disse – é que o romance seja ruim.

Aquela frase seria a culminação perfeita dos dezoito meses que passamos batalhando juntos para o término do livro, no qual fundavam todas minhas esperanças. Até então, eu havia publicado quatro em sete anos, pelos quais havia recebido muito pouco ou quase nada. Salvo pelo romance ‘A hora má’ que obteve o prêmio de três mil dólares no concurso da Esso Colombiana, e me bastaram para o nascimento de Gonzalo, nosso segundo filho, e para comprar nosso primeiro automóvel.

Vivíamos numa casa de classe média, nas colinas de San Angel Inn, propriedade do major oficial da prefeitura, licenciado Luis Coudurrier, que entre outros afazeres, ocupava-se pessoalmente do aluguel da casa. Rodrigo, de seis anos, e Gonzalo de três, tinham um belo jardim para brincar, enquanto não estavam na escola. Eu havia sido coordenador geral das revistas ‘Sucessos’ e ‘A Família’, onde cumpri por ótimo saldo, o compromisso de não escrever nem uma só letra em dois anos. Eu e Carlos Fuentes havíamos adaptado para o cinema ‘O galo de ouro’, um romance original de Juan Rulfo que foi filmado por Roberto Gavaldón. Também com Carlos Fuentes, eu havia trabalhado na versão final de ‘Pedro Páramo’, para o diretor Carlos Velo. Havia escrito o roteiro de ‘Tempo de morrer’, o primeiro longa-metragem de Arturo Ripstein, e o de ‘Presságio’, com Luis Alcoriza. Nas poucas horas que me sobravam, eu fazia uma boa soma de tarefas ocasionais – textos publicitários, comerciais de televisão, alguma letra de canção – que me davam sustento, o suficiente para viver sem pressas, mas não para escrever contos e romances.

Entretanto, fazia muito tempo que eu era atormentado pela idéia de um romance desmesurado, não somente distinto de tudo que já havia sido escrito antes, mas como também de tudo que já se havia lido até então. Era uma espécie de terror sem origem. Em meados de 1965, eu ia com Mercedes e meus dois filhos para um fim de semana em Acapulco, quando me senti fulminado por um cataclismo na alma, tão intenso e arrasador, que apenas consegui desviar de uma vaca que atravessava a estrada. Rodrigo deu um grito de felicidade:

– Eu também, quando crescer, vou matar vacas pela estrada.

Não tive um minuto de sossego na praia. Na quarta-feira, quando regressamos ao México, me sentei em frente da máquina de escrever, para datilografar uma frase inicial que já não podia suportar dentro de mim: ‘Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o Coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo’. Desde então, não me interrompi um só dia como se eu estivesse numa espécie de sonho avassalador, até a conclusão, aonde Macondo vai pra casa do caralho.

Nos primeiros meses, conservei minhas melhores fontes de renda, porém me faltava cada vez mais tempo para escrever tanto quanto queria. Cheguei a trabalhar até altas horas da noite, para cumprir com meus compromissos pendentes, até que a vida se tornou impossível. Pouco a pouco fui abandonando tudo, até que a realidade insubornável me obrigou a escolher sem rodeios, entre escrever ou morrer.

Não tive dúvidas, porque Mercedes – mais que nunca – assumiu o encargo de atormentar todos nossos amigos. Conseguiu créditos sem esperanças com a mercearia do bairro, e com o açougueiro da esquina.Desde nossas primeiras angústias, havíamos resistido a tentação de não endividarmos em empréstimos nas lojas de penhores, ou casas de ágio, até quando amarramos o coração, e fizemos nossa primeira incursão ao Monte da Piedade. Depois dos alívios através das miudezas que empenhávamos, tivemos que apelar para as jóias de família que Mercedes guardava ao longo dos anos. O joalheiro do penhor examinou-as com um rigor cirúrgico, pesou e revisou com seu olho mágico os diamantes dos brincos, as esmeraldas de um colar, os rubis dos anéis, e por final nos devolveu peça por peça:

– Isto é puro vidro!

Nunca tivemos humor, nem tempo, para averiguar quando foram trocadas as pedras preciosas das jóias familiares, e substituídas por fundos de garrafa, porque o touro negro da miséria já nos cercava por todos os lados. Parece até mentira, mas um dos maiores problemas enfrentado naquela época, era as resmas de papéis que usava na máquina de escrever. Eu tinha o péssimo hábito de acreditar que os erros de datilografia, de linguagem ou de gramática, eram na realidade erros de criação, e cada vez que descobria algum erro, rasgava o papel e recomeçava tudo outra vez. Mercedes gastava meio orçamento doméstico com pirâmides de resmas de papel que não duravam uma semana. Esta era, quem sabe, uma das minhas razões para não usar papel carbono.

Problemas simples como esse, chegaram a ser tão desesperadores, que não tivemos ânimo em criar a solução final: empenhar o automóvel recém adquirido, sem suspeitar que o remédio sairia pior que a encomenda, porque aliviamos as dívidas atrasadas, mas na hora de pagar as dívidas mensais, nos encontramos pendurados no abismo. Por sorte, nosso amigo de velha e longa data, Carlos Medina, que não só se prontificou em pagar nossas dívidas, como o fez por vários meses, até que conseguimos resgatar o automóvel. Somente alguns anos atrás, descobrimos que ele também teve que empenhar um de seus automóveis, para pagar nossas dívidas.

Os melhores amigos se dividiam em turnos para visitar-nos todas as noites. Apareciam de surpresa, e com pretextos de revistas e livros, nos levando cestas básicas, que pareciam casuais. Carmen e Álvaro Mutis, os mais assíduos, assediavam-me para que lhes contasse o capítulo em curso do romance. Eu lhes presenteava com respostas inventadas no último minuto, por minha supertição de que contar o que andava escrevendo, espantava os duendes.

Carlos Fuentes, apesar de seu terror de voar, ia e vinha por meio mundo. Seus regressos eram festas perpétuas eternizadas nas conversas sobre nossos respectivos livros em andamento, como se fossem um único exemplar. Maria Luiza Elío, com suas vertigens clarividentes, e Jomi García Ascot, seu esposo, paralisado por seu estupor poético, escutavam meus relatos improvisados como sinais cifrados da Divina Providência. Assim que não tive dúvidas, desde suas primeiras visitas, de dedicar-lhes o livro. Além do mais, me dei conta de que estas relações de entusiasmo com os amigos me iluminavam pelos desfiladeiros de minha novela cotidiana.

Mercedes não voltou a falar sobre os créditos incomensuráveis, até março de 1966 – um ano após o início do livro – quando devíamos três meses de aluguel. Ela estava conversando pelo telefone, com o senhorio, como fazia com freqüência para acalmar-lo em sua espera, quando tapou o telefone com a mão e me perguntou quando pensava terminar o livro.

Pelo ritmo que havia adquirido em um ano de prática, calculei que me faltavam seis meses. Mercedes fez suas contas astrais, e respondeu sem pestanejar ao senhorio impaciente:

– Podemos pagar tudo junto dentro de seis meses.

– Perdão, minha senhora – disse o senhorio assombrado -. A senhora sabe que em seis meses será um valor enorme?

– Claro que sei – disse Mercedes, impassível – mas tenho certeza que teremos todo seu dinheiro. Fique tranqüilo.

O bem licenciado, um dos homens mais elegantes e pacientes que havíamos conhecido, tampouco levantou a voz para contestar: “Muito bem minha senhora, sua palavra me basta”. Iniciando suas contas mortais:

– Vou esperar até o sete de setembro.

Equivocou-se: não foi ao sete, e sim ao quatro, com o primeiro cheque inesperado que recebemos pelos direitos da primeira edição.

Nos meses seguintes, vivíamos em pleno delírio. O grupo de amigos mais próximos, que conheciam bem a situação, nos visitava com mais freqüência que antes, sempre carregados de milagres para seguirem vivendo. Luis Alcoriza e sua esposa austríaca, Janet Dunning, não eram freqüentes em suas visitas, mas concediam festanças históricas, com seus amigos intelectuais e as mulheres mais lindas do cinema. Muitas vezes eram simples pretextos para nos encontrar. Alcoriza era o único espanhol que podia fazer fora da Espanha, uma ‘tortilla’ igual à de Valência, e ela por sua vez, era capaz de entusiasmar a todos com suas artes de bailarina clássica. Os García Riera, loucos por cinema, nos arrastavam para sua casa aos domingos, e nos infundiam a demência feliz, para enfrentarmos a semana seguinte.

O romance, até então, estava tão avançado que me dava ao luxo de seguir enriquecendo o argumento falso que usava nas visitas dos amigos. Muitas vezes escutei, os mesmo relatos falsos, repetidas vezes e em tantas bocas diferentes, que me surpreendia com a velocidade com que cresciam e se ramificavam de boca em boca.

Ao final de agosto, de um dia para o outro, me apareceu dobrando a esquina, o final do romance. Eu não usava papel carbono e não existiam fotocopiadoras em cada esquina, de modo que era um original apenas, de umas duas mil folhas. Foi um manjar dos deuses para Esperanza Araiza, a inesquecível Pera, uma das boas mecanógrafas de Manuel Barbachano Ponce em seu castelo de Drácula para poetas e cineastas na colônia Cuauhtérmoc. Em suas horas livres, durante vários anos, Pera havia passado a limpo grandes obras de escritores mexicanos. Entre elas, ‘A região mais transparente’ de Carlos Fuentes; ‘Pedro Páramo’ de Juan Rulfo, e vários roteiros originais dos filmes de Luis Buñuel. Quando lhe propus que passasse a limpo à versão final do romance, o próprio era um garrancho, recheado de remendos, primeiro com tinta preta, e depois em tinta vermelha para evitar confusões. Mas tudo isso não era nada para uma mulher acostumada a tudo numa gaiola de loucos – Cuauhtérmoc. Não só aceitou o garrancho pela curiosidade de lê-lo, com também, porque paguei o que podia na hora, e o resto quando recebi os direitos autorais.

Pera copiava um capítulo por semana, enquanto eu corrigia o seguinte, com todo tipo de emendas, com tintas de cores diferentes para evitar confusões, e não para encurtar o romance, mas para levar ao seu melhor entendimento, e aumentar seu grau de densidade. Até que o romance ficou reduzido, até a metade do material original.

Anos depois, Pera me confessou que um dia, enquanto carregava consigo a única cópia do terceiro capítulo corrigido por mim, resvalou-se ao descer de um ônibus, com um aguaceiro diluvial, e deixou cair às folhas flutuando nas poças d’água na rua. Ela juntou todas as folhas ensopadas e quase ilegíveis, com a ajuda dos outros transeuntes, secou-as em casa utilizando uma tábua de passar roupa. Minha maior emoção foi num sábado, quando não pude preparar as correções do capítulo seguinte, e chamei Pera por telefone, a fim de avisar-la do imprevisto, remarcando para segunda-feira. Ao decorrer de um longo titubeio, Pera se atreveu a perguntar-me se Aureliano Buendía dormiria por fim com Remédios Moscote. Quando lhe respondi que sim, soltou um suspiro de alívio.

– Bendito seja Deus – exclamou – se não tivesse me contado, não sei como faria pra dormir até segunda-feira.

Nunca pude descobrir, como foi que nesses dias, recebi uma carta intempestiva de Paco Porrúa, – de quem nunca havia ouvido falar – na qual me solicitava em nome da Editoria Sudamericana, os direitos de meus livros, que já conhecia muito bem das edições anteriores. Partiu-me o coração, porque todos estavam em diferente editoras com contratos em longo prazo, e seria muito difícil liberar-los. O único consolo que me ocorreu, foi responder-lhe que estava a ponto de terminar um romance bastante extenso, e ainda não havia fechado contrato algum, e oferecendo-me a enviar-lhe a primeira cópia terminada, sem compromisso algum.

Paco Purrúa aceitou por telegrama, e enviou-me pelo correio um cheque de quinhentos dólares como adiantamento. Justo os nove meses de aluguel que havíamos nos comprometido a saldar por aqueles dias, e não encontrávamos como – por um cálculo errado de minha parte.

De todos os modos, a transcrição limpa de Pera, com três cópias de em papel carbono, esteve pronta em duas dou três semanas mais… Álvaro Mutis foi o primeiro leitor da cópia definitiva, ainda antes de ser enviada à prensa. Desapareceu dois dias, e ao fim do terceiro dia, me chamou com uma de suas fúrias cordiais, ao descobrir que o romance, não era na realidade o que eu contava para entreter os amigos, e o que ele repetia por todo mundo.

– Você, me fez passar por palhaço! – gritou-me – Este livro não tem nada a ver com que nos contava.

Logo, morrendo de rir me dizia:

– Menos mal, que este é muito melhor.

Não me lembro se naquele período já possuía um título para o romance, nem aonde, nem quando, nem como me ocorreu. Ninguém de meus amigos daquela época conseguiu recordar-se, ou menos lembrar. Haverá algum historiador imaginativo, que me fará o favor de inventar este dado?

A cópia que Álvaro Mutis leu, foi a que enviamos em duas partes pelo correio, e outra foi a que ele mesmo levou, numa de suas viagens a Buenos Aires. A terceira circulou no México, entre os amigos que nos acompanharam nas vacas magras. A quarta foi a que mandei a Barranquilla, para ser lida por três protagonistas do romance: Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas e Álvaro Cepeda, cuja filha Patrícia, salvou-a como uma relíquia de família.

Quando recebemos o primeiro exemplar do livro impresso, em junho de 1967, eu e Mercedes rasgamos todos os originais corrigidos a mão com tintas pretas e vermelhas, os quais Pêra utilizou para fazer as quatro cópias. Não nos ocorreu nem ao menos imaginar que aquele poderia ser o mais apreciável de todos, com o terceiro capítulo ilegível pela chuva e pelos erros do ferro de passar. Minha decisão não foi nem um pouco inocente, nem modesta, senão que rompemos a cópia para que ninguém pudesse descobrir os truques de minha carpintaria secreta. Entretanto, em alguma parte do mundo, podem existir outras cópias, e em especial as duas enviadas para a Editora Sudamericana para a primeira edição. Sempre pensei que Paco Porrúa – com todo direito – teria guardado as cópias como relíquia. Mas ele sempre se negou do fato, e sua palavra é como ouro.

Quando a editora me enviou as primeiras provas da prensa, levei-as com suas devidas correções numa festa na casa dos Alcoriza, especialmente para sanar a curiosidade insaciável do convidado de honra, don Luis Buñuel, que teceu todo tipo de especulação magistral sobre a arte de corrigir, não para melhorar, e sim para esconder. Deparei-me com um Alcoriza, tão fascinado pela conversa, que tomei a decisão de dedicar-lhe as provas: ‘Para Luis e Janet, uma dedicatória repetida, mas que é a única verdadeira: “do amigo que mais lhes quer neste mundo”’. Junto com a assinatura escrevi a data: 1967. A menção sobre a assinatura, e as aspas na frase final, era referente a um livro que presenteara aos Alcoriza anos antes. Vinte e oito anos depois, quando ‘Cem anos de solidão’, já estava consolidado, alguém se lembrou daquele episódio na mesma casa, e opinou que as provas com a dedicatória deviam valer uma fortuna. Janet buscou as provas do fundo de um baú, e as exibiu pela sala, até que lhe disseram em tom de brincadeira, que com estas provas, poderiam tornar-se ricos e sair da miséria. Alcoriza declamou um discurso próprio e particular, dando golpes de punhos cerrados contra os peitos e gritando com toda a capacidade de seus pulmões:

– Pois, eu prefiro morrer antes de vender esta jóia dedicada por um amigo!

Entre a justa salva de palmas e ovação que Alcoriza recebia, recolhi a mesma prova, e escrevi debaixo da dedicatória de dezoito anos atrás: ‘Confirmado, 1885’. E voltei a assinar uma outra vez: ‘Gabo’. Este é o documento de 180 páginas, com 1.026 correções de meu punho e letra, que será leiloado no dia 21 de setembro deste mesmo ano, durante a feira do livro de Barcelona, sem participação nem benefício algum de minha parte.

Que não existam dúvidas que esta é uma operação legítima. O que é desconcertante a algumas pessoas, é que as cópias originais estavam em meu poder, e eu devia tê-las devolvido a Buenos Aires, para que introduzissem minhas correções finais. A verdade é que nunca as devolvi corrigidas em punho e letra, somente mandei pelo correio a lista das correções copiadas à máquina, linha por linha, pelo temor que o manuscrito se perdesse na volta.

Luis Alcoriza morreu em 1992, aos setenta e um anos, em seu retiro de Cuernavaca. Janet seguiu ali, e morreu seis anos depois, reduzida a um pequeno núcleo de amigos fiéis. Entre eles, o mais fiel de todos, Héctor Delgado, que os havia adotado como pais, e se ocupou deles nas vacas magras da velhice. Antes de morrerem, eles o nomearam seu herdeiro legítimo por disposição testamentária. O único que me parece injusto nesta história, é que Luis e Janet, viveram seus últimos anos com mais de cem mil dólares guardados ao longo do tempo no fundo do baú, simplesmente pela dignidade ibérica de não vender o presente do amigo que mais os quis neste mundo.

Gabriel García Márquez, México, DF, 2001.

Fonte: El País | Usina das Letras