Em casos de malformações fetais gravíssimas, a interrupção da gravidez é um direito, mas, no entanto, muitas mulheres ainda precisam recorrer à Justiça

Por Revista AzMina, compartilhado de Projeto Colabora

(Arte: AzMina)

(Arte: AzMina)

A notícia já era dolorosa o bastante: a gravidez não significaria o crescimento da família, porque o feto era inviável por ter uma malformação fetal grave. Larissa**, 35 anos, não precisaria passar por mais sofrimento. Ela queria ter um filho, aquela era sua primeira gestação. Mas a interrupção terapêutica da gravidez era a única forma de encurtar a tristeza, proteger sua saúde (física e mental) e garantir que logo ela pudesse tentar outra vez.

Para conseguir o direito ao aborto, ela teve que recorrer à Justiça. Assim que confirmou a Síndrome de Edwards, com 12 semanas de gestação, Larissa e seu companheiro foram entender o que poderia ser feito. “Não tinha espaço para dúvida ou para esperança”, constatou. A síndrome provoca atrasos graves no desenvolvimento do feto devido a um cromossomo 18 extra, e geralmente impossibilita a vida fora do útero.

Leu essa: Filhos da dor: Aborto legal após engravidar do pai

O casal nunca tinha ouvido falar sobre gestações com fetos malformados. Mas Larissa compreendeu que, além de praticamente não haver chance de sobrevivência, aquela seria uma gravidez de risco: poderia haver complicações no parto, hemorragia, diabetes gestacional – fora todo o conflito mental que é gestar uma possível morte e maior dificuldade para engravidar novamente depois.

Buscaram informações e conseguiram um parecer favorável da promotoria de Justiça em Brasília para a “interrupção terapêutica”. Em poucos dias, ela fez o aborto. “Não teve sofrimento além do tempo, além do necessário”, disse Larissa.

Ela não consegue imaginar o tamanho da angústia que seria estar fisicamente grávida durante meses para não ter um filho vivo ao final. “As mulheres não merecem passar pelo martírio de ter que lutar na Justiça para interromper uma gravidez, depois de saber que não terão um bebê.”

Larissa não teve que vivenciar a longa espera de uma decisão judicial e por isso o sentimento que predominou foi de alívio, não de culpa. Se a gravidez tivesse prosseguido por mais semanas, o útero precisaria de mais tempo para se recuperar. Ela e o companheiro estão tentando engravidar novamente – ter um filho é um projeto a curto prazo. “Deveria ser assim em todos os lugares, mas a palavra aborto vem com muita carga.

Nem todas as histórias são como a de Larissa. Muitas não têm acesso à informação e são obrigadas a manter a gravidez por várias semanas até a morte do feto. Ou não recebem apoio médico e buscam resolver por conta própria – essa foi a escolha de Fátima**, que realizou um aborto clandestino. Há ainda as que travam batalhas judiciais para conseguir fazer o aborto a partir da malformação e sofrem assédio de organizações religiosas nesse processo – como ocorreu com Luzia**.

Essa reportagem traz os relatos de Larissa, Fátima e Luzia, que optaram por interromper a gestação do feto inviável, mas percorreram caminhos diferentes, alguns com mais obstáculos. E isso acontece porque o direito à realização do aborto nesses casos de malformação grave ainda não é amplamente discutido e garantido no Brasil.

A interrupção é permitida por lei somente quando o feto é anencéfalo, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2012. Alguns estados e capitais estendem essa autorização judicial para outras situações semelhantes e incompatíveis com a vida. Interromper as gestações pode ser possível legalmente, mas a mulher, quase sempre, tem que pedir isso na Justiça.

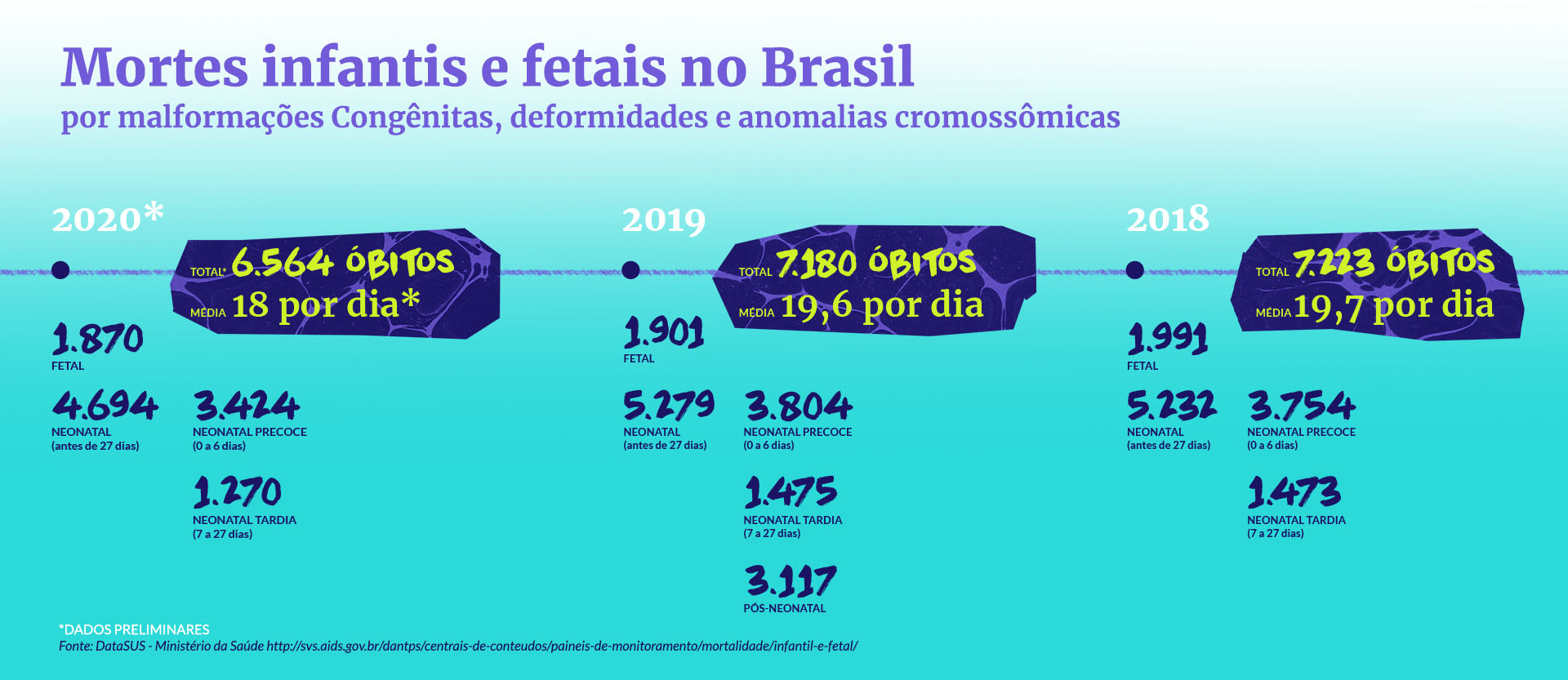

O fato de o aborto ser crime no Brasil deixa esse caminho mais tortuoso, restringe a comunicação, interfere no sentimento, na decisão e na busca pela melhor resolução para cada pessoa. Mas todos os dias, em média, 19 fetos malformados, com deformidades e anomalias diversas morrem no país, antes ou logo depois de nascer. São cerca de 7 mil casos por ano, de acordo com informações do DataSUS / Ministério da Saúde.

Proibição cria riscos à saúde

Quanto mais a gravidez avança, mais o feto malformado cresce e o risco da interrupção torna-se maior para a pessoa gestante. Com 20 semanas, o feto pesa apenas 350 gramas. Se a gestação chega ao final, esses partos costumam ser mais complicados e acabam necessitando de intervenção cirúrgica.

“As outras mulheres grávidas também correm risco, mas com um feto compatível com a vida”, destacou o médico Carlos Reinaldo Marques, ultrassonografista e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco (UPE). O período mais seguro para o aborto, segundo ele, é até 24 semanas.

Quem interrompe a gestação com 12 semanas já poderia engravidar novamente menos de três meses depois. O médico avalia que negar o direito ao aborto rápido nesses casos prejudica a saúde da gestante e as condições reprodutivas. Atrasar o procedimento pode dificultar que ela de fato tenha um filho futuramente, a depender da idade e das intercorrências.

Carlos Reinaldo trabalha com medicina fetal há 20 anos e, geralmente, é ele quem confirma a malformação para as gestantes. E, na maioria das vezes, as mulheres optam pelo aborto. “Eu não julgo ninguém, se quiser interromper ou manter a gravidez, independente do motivo, isso não me cabe, é um direito que qualquer mulher deveria ter”, defende. Frustrante para ele é quando a mulher não pode fazer o procedimento de maneira legal e segura.

Luzia**, aos 35 anos, descobriu a malformação: síndrome de Body Stalk. Ela estava preocupada porque já tinha uma filha de 5 anos e ouviu da obstetra especialista que seria perigoso seguir com a gravidez, já que os órgãos do feto eram gerados fora do corpo dele. Informou-se na internet, procurou a defensoria pública e foi ao Hospital das Clínicas. Com dois exames de imagem comprovando o diagnóstico grave, entrou com o pedido na Justiça.

Ela podia ter feito a interrupção com 21 semanas, mas a juíza negou duas vezes o seu pedido. A magistrada disse na decisão que a situação que Luzia estava vivendo “toda mulher precisava viver uma vez na vida”. Essas palavras e o nome da juíza não saem da cabeça de Luzia. “Eu queria ter ido na sala dessa juíza avisar que se eu morresse, eu deixaria uma filha pequena órfã e uma família.”

Luzia recorreu judicialmente, aguardou mais alguns dias e fez o aborto com 23 semanas de gestação, enfrentando hemorragia e complicações. Se tivesse esperado mais, acredita que poderia perder o útero e até mesmo não sobreviver.

Dias depois de conseguir a autorização, duas mulheres “religiosas” desconhecidas estiveram na casa de Luzia para tentar convencê-la de desistir da interrupção. Não se sabe porque elas conseguiram a informação e o endereço dela, já que o processo é sigiloso.

Quem tem uma gestação como essa encara também dificuldades psicológicas, reforçadas por um silêncio social ao redor do assunto, além das abordagens religiosas.

A notícia da gravidez de Luzia tinha sido festejada com os mais próximos, mas sobre o aborto ela falou apenas com alguns familiares e quatro amigas. “Ninguém quer conversar sobre isso, como se fosse um absurdo.” Mas, continuou ela, “absurdo é a pessoa não dormir, não viver, não comer, pensando que vai morrer… e eu olhava pra minha filha mais velha.”.

Mesmo tendo tido acesso a um atendimento de qualidade, conseguindo garantir seu direito de estar viva, Luzia ainda se culpou por muito tempo, teve depressão e crises de ansiedade. Ela percebe que o contexto social influencia muito nesse sentimento, “o julgamento deixa tudo pior, deixa tudo maior”.

Caminhos construídos pelo respeito

Cidades como Recife (PE) contam com condutas para agilizar os casos de malformações incompatíveis com a vida, garantindo o direito de escolha das mulheres em tempo seguro. Na capital pernambucana, equipes de saúde, promotores e juízes construíram, há anos, um diálogo e entendimento de que a mulher, se assim desejar, pode realizar a interrupção após o diagnóstico grave. No Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), os exames e laudos são feitos e é autorizado o procedimento.

Outro exemplo é o Distrito Federal, onde há um protocolo estabelecido há anos pela promotoria de Justiça para o “abortamento terapêutico e sentimental ou antecipação terapêutica de parto de fetos inviáveis”. A interrupção da gravidez é realizada na unidade pública de referência, o Hospital Materno Infantil (HMIB), ou na rede privada de preferência da paciente.

A promotora de Justiça Alessandra Morato esclarece que o protocolo foi criado para dar tranquilidade para que essa mulher e o profissional médico façam o procedimento. “Havendo a inviabilidade do feto, não há crime.”

As malformações congênitas podem ser de diferentes tipos, algumas das mais conhecidas são as trissomias dos cromossomos 13 e 18 – síndrome de Patau e de Edwards, respectivamente. Na primeira, o sistema nervoso não é bem formado e há defeitos cardíacos. Em outras anomalias, órgãos vitais como cérebro, coração ou pulmão não se formam.

Cada situação é única e a síndrome pode gerar dezenas de problemas incapazes de serem resolvidos na gestação, tampouco após o nascimento. Tratam-se de patologias genéticas irreversíveis, com alto prognóstico de morte.

As mulheres devem receber do médico a informação correta e completa sobre o seu caso para não criarem falsas esperanças, comprando enxovais, e colocando vidas em risco (mental e físico). Omitir, o mínimo que seja, é uma conduta antiética.

No Cisam-PE, os médicos, após os exames e orientações, fazem uma solicitação por escrito para a Justiça, encaminhando à Procuradoria da Mulher um relatório descrevendo o diagnóstico de incompatibilidade, incluindo a literatura médica e os riscos. Nesse documento, eles colocam que a paciente foi informada das opções, optando pela interrupção. Em questão de dias, tudo é concluído. “O melhor mesmo era que essa fosse uma decisão apenas da mulher”, afirmou o obstetra Olímpio de Morais.

Os pedidos de antecipação do parto que chegam para a promotora de Pernambuco Henriqueta de Belli são sempre coerentes, diz ela, com boa fundamentação médica. “Só existe posicionamento contrário por falta de conhecimento da matéria”, reflete Henriqueta, que sugere a capacitação de juízes e promotores para esses casos.

Para Henriqueta, a avaliação da junta médica hospitalar deveria ser soberana, havendo a concordância da gestante. “Era para ser um assunto de ciência, mas é uma luta social antiga, e agora estamos vivendo muitos retrocessos com o atual contexto político”, comenta a promotora, ressaltando que isso gera um ambiente de insegurança jurídica.

Em São Paulo, hospitais públicos de referência em saúde da mulher direcionam as gestantes com prognósticos ruins para a assistência social, que orienta sobre os encaminhamentos jurídicos e médicos necessários até a realização do aborto, se for da vontade da paciente.

A promotora de Justiça de São Paulo Fabiana Dal’Mas concorda que não precisaria de uma autorização judicial para esse procedimento, pois quanto menos burocrático melhor. Ela atua na promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar. “O que acontece no nosso país é que há uma onda conservadora”, considera. Onde o movimento de mulheres é mais presente e forte, aponta Fabiana, há uma pressão no sistema de saúde, e esse serviço acaba sendo oferecido.

O Brasil está caminhando para o não acesso aos direitos sexuais e reprodutivos, o que seria uma forma de discriminação contra a mulher, na opinião da promotora. “Infelizmente, ainda há uma mistura da religião com a questão de saúde”.

Médicos se abstêm de laudo

As instituições religiosas e a criminalização pesam tanto nos casos de aborto, que mesmo os médicos não seguem o que indica a ciência, independentemente da situação. Nem todos orientam corretamente a paciente sobre o prognóstico da malformação fetal incompatível com a vida, e falam que aquela seria uma “missão da mulher” ou apostam em milagres, questionando inclusive o que seria considerado ‘vida’. Nascer e respirar só com aparelhos significa estar vivo?

Fátima**, 38 anos, foi atendida na rede privada em São Paulo e seu médico não quis conceder o laudo para a interrupção, mesmo esclarecendo o diagnóstico de trissomia do 18 – em que pouquíssimos nascem e não sobrevivem sem suporte artificial. “Eles (os profissionais de saúde) não confirmam que é incompatível com a vida porque tem criança que vive assim”, contou Fátima, que necessitava de dois laudos para ir à Justiça. Mas ela foi em cinco obstetras e, por fim, recebeu a indicação de ir a uma clínica fazer o aborto clandestinamente.

Alguns médicos perguntaram se Fátima tinha religião, e, quando ouviam que ela era católica não praticante, eles orientavam a interrupção da gestação. “O ponto de vista deles era de encerrar a gravidez, porque o bebê iria morrer, porque eu sofreria muito e o parto seria difícil”, recorda Fátima, sabendo, no entanto, que o outro caminho (do aborto) não é lícito no Brasil.

Ela leu sobre as leis em outros países e descobriu que na Europa – para onde já teria mudado se não fosse a pandemia – mulheres acima de 35 anos, que detectam alterações genéticas no feto, têm opção imediata de interromper. Fátima estava prestes a completar 39 anos, reduzindo suas chances naturais de engravidar novamente.

A primeira gestação havia sido planejada. Quando descobriu a trissomia, Fátima já tinha feito chá de revelação do sexo. Preocupava-se com o que responderia se alguém lhe desse parabéns pela maternidade. “Você explica o que está acontecendo ou só agradece? A verdade é que você vive um luto de uma doença terminal.” Ela foi em uma feira de bebê, mas não sabia se comprava uma roupinha. “Você está grávida, mas não de verdade.”

O marido foi firme em optar pelo aborto, mesmo sendo bem mais religioso e praticante do que ela. Não queria que a sua mulher sofresse riscos. Eles perceberam que o jeito mais fácil de terminar com toda aquela aflição, que já durava 15 dias, seria comprando um remédio para fazer o procedimento em casa.

Tomou os comprimidos abortivos seguindo as informações que pesquisou, mas como não entendia sobre o tempo que deveria esperar até fazer efeito, Fátima ficou desesperada e teria ingerido mais remédios se os tivesse disponíveis. Bastava esperar. E ela quis contar seu caso para AzMina justamente para orientar outras mulheres.

No meio do processo, Fátima lembra que se questionou porque aquilo precisava ser escondido em casa: “eu não estava fazendo nada de errado, podia estar dentro de um hospital, sendo bem atendida”.

*Joana Suarez é gerente de jornalismo de AzMina

**Nomes fictícios para preservar a identidade das mulheres