Por Kamille Viola, p

‘O crime do Cais do Valongo’ conta parte da história sombria de um Rio que recebeu mais de 500 mil escravos

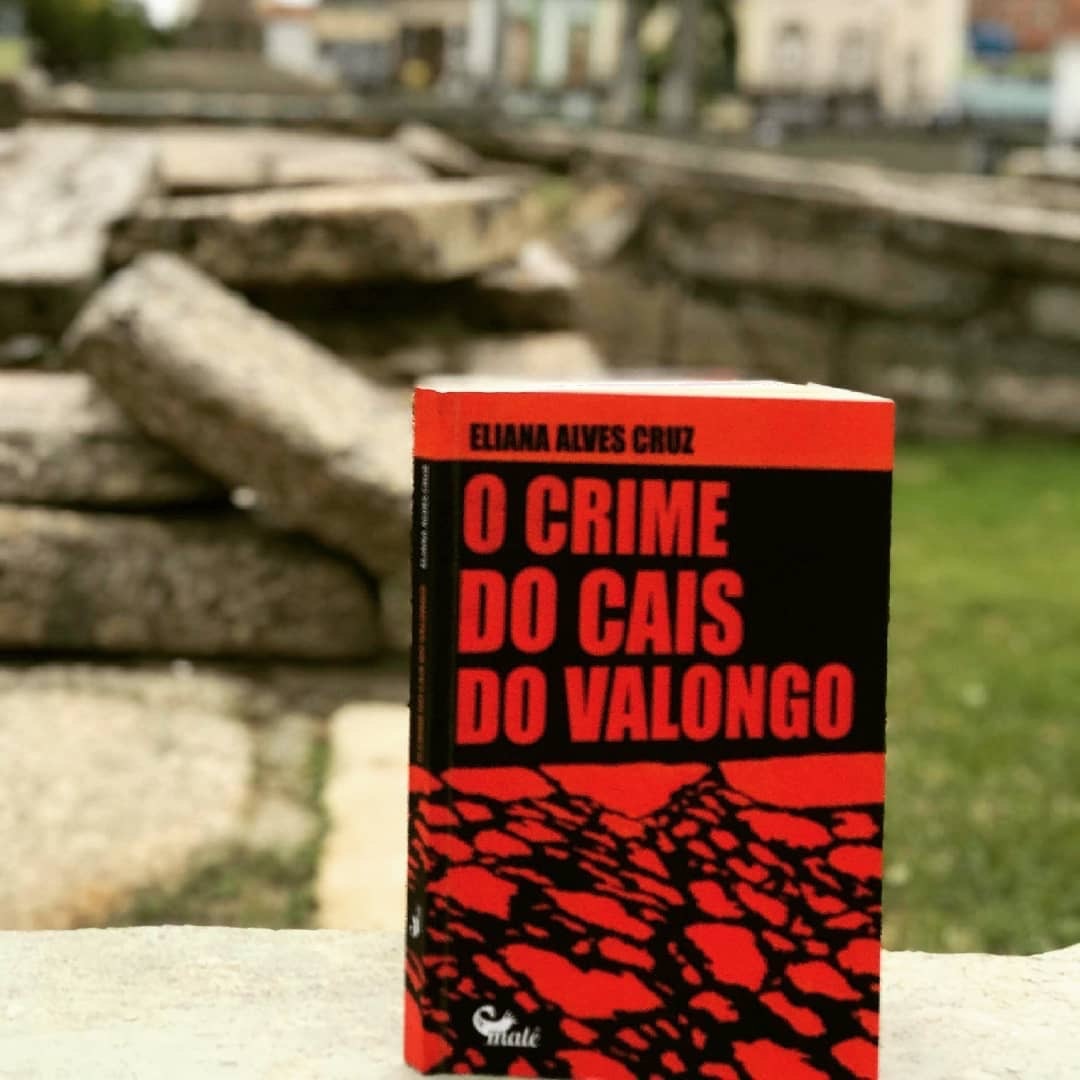

No início dos anos 90, a expressão “cidade partida”, para se referir ao Rio de Janeiro, ficou conhecida por conta do livro de mesmo nome do jornalista Zuenir Ventura, lançado em 1994. Mas a escritora Eliana Alves Cruz defende que essa divisão já vem de longa data. Em seu segundo romance, o recém-lançado “O crime do Cais do Valongo” (ed. Malê, 202 pág., R$ 42), ela mistura personagens reais e fictícios, elementos de romance histórico e policial para falar sobre uma cidade dividida pela Pedra do Sal.

Centenas de milhares de pessoas que ficavam no limbo. Os corpos foram jogados em uma vala. Se você vê os relatos, é de cortar o coração. Por que eu trago isso? Porque tem muita gente hoje que quer relativizar o que aconteceu. Não podemos repetir isso. Por isso precisamos falar sobre

Com a vinda da família real para cá, todas as atividades ligadas ao tráfico humano foram movidas para uma parte isolada no Rio de Janeiro onde os escravizados que chegavam mortos também eram enterrados, no Cemitério dos Pretos Novos. “Centenas de milhares de pessoas que ficavam no limbo. Os corpos foram jogados em uma vala. Se você vê os relatos, é de cortar o coração. Por que eu trago isso? Porque tem muita gente hoje que quer relativizar o que aconteceu. Não podemos repetir isso. Por isso precisamos falar sobre”, comenta a autora. “A região foi a porta de entrada de mais de 500 mil escravos. Escrevi esse livro para as pessoas aprenderem um pouco da história de forma lúdica, fácil de assimilar.”

Foi durante as obras na Zona Portuária para as Olimpíadas e a Copa do Mundo que ela teve a ideia do livro. “Bastante coisa foi descoberta nos Pretos Novos e na revitalização da Zona Portuária. A localização exata do Cais do Valongo (que em 2017 foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco e agora corre o risco de perder o título) e do Cais da Imperatriz, por exemplo. Vi várias matérias, e numa delas um objeto me chamou atenção, um brinco de meia-lua. Descobri que era moçambicano e fui pesquisar”, conta. “Tem uma autora moçambicana de quem gosto muito, Paulina Chiziane (primeira mulher daquele país a publicar um romance) e o escritor Mia Couto, busquei referências nas obras deles.”

Assim, o livro também apresenta ao leitor uma África pouco conhecida pelos brasileiros, a Oriental. “A gente fala mais dos Iorubá (da Nigéria), do povo Bantu, de Angola, do Congo. Mas não tem contato com os mitos de outros povos africanos que passaram por aqui. Conto um pouco dessa cultura que está em nosso DNA, mas não nos damos conta”, diz.

O resultado foi um romance histórico e policial com toques de realismo mágico. Na trama, o corpo do comerciante Bernardo Lourenço Vianna é encontrado em um beco. A narrativa é contada do ponto de vista de dois personagens que conheceram a vítima: o livreiro mestiço Nuno Alcântara Moutinho e a moçambicana escravizada Muana Lomué. Nuno é um boêmio amante das artes que irá investigar a misteriosa morte, enquanto Muana busca notícias de seu grande amor, com quem desembarcou no Rio. “Ele é aquele homem que de certa forma existe ainda hoje: não é negro suficiente para ser considerado escravo, nem suficientemente branco para entrar em certos espaços. E ela já não é daqui nem de lá”, explica a autora.

A eles, somam-se personagens que realmente existiram, como o Intendente-Geral, Paulo Fernandes Vianna, o livreiro Manoel Mandillo e a cantora lírica Joaquina Lapinha. Anúncios publicados na “Gazeta do Rio de Janeiro”, o primeiro jornal impresso em solo brasileiro, revelam detalhes sobre a vida na cidade da época — apenas um, o que abre o livro, foi inspirado nessa espécie de classificados da época: todos os demais são autênticos.

O toque de realismo fantástico também veio da cultura africana. “Existe um conceito que está presente na África inteira: você não sai daqui (do chamado plano físico) se você não tiver a sua passagem feita de forma correta. As pessoas que morrem no caminho para cá ficam vagando. Porque os corpos foram jogados no Cemitério dos Pretos Novos junto a pedaços de louça, coisas que não tinham nada a ver. Era um lixão onde jogaram os corpos. Dizem, inclusive, que quando chovia alguns restos mortais ficavam à mostra. Além de tudo, é uma violência para quem fica. Quis botar a população invisível que fica vagando ali pela região da Pedra do Sal”, revela a escritora. “Tem uma certa coisa mágica, a metáfora do Valongo ser uma encruzilhada: ali passaram muitos povos de origem africana. Os cronistas da época diziam que nunca circularam tantos povos diferentes por um mesmo lugar. Acho que no final deu um samba bom.”

Publicada por uma editora dedicada a lançar obras de autores negros, a Malê, Eliana Alves Cruz aplaude iniciativas do tipo. “É absolutamente necessário, porque a gente não pode ficar à mercê de uma história única. A Chimamanda Ngozi Adichie (renomada autora nigeriana) sempre fala isso. O Brasil tem uma história que só traz uma única versão dos fatos. Como um país diverso como o nosso pode abrir mão de ter versões da história? O fato de eu ter trazido à tona memórias da minha família mudou a forma como meu filho encara a vida. Ele tem toda uma referência que eu não tive”, exemplifica ela. “Uma pesquisa da UnB (Universidade de Brasília) mostrou que o perfil do autor no Brasil não muda: ele é majoritariamente homem e branco. Como você quer incentivar a leitura se as pessoas não se veem nessa escrita?”, questiona.

As histórias de sua família que ela menciona estão no romance de estreia da autora, “Água de Barrela”, publicado em 2016 ao ser contemplado com o Prêmio Oliveira Silveira (oferecido pelo Ministério da Cultura, por meio da Fundação Palmares). O livro, que ela planeja reeditar este ano — ele não foi posto à venda na época do lançamento, apenas distribuído —, conta a saga da família da autora desde sua origem, na África, até as relações constituídas no Brasil do século XIX.

Tudo começou em conversas de Eliana com uma tia-avó que tem esquizofrenia. “Ela tem muita memória da infância, não só de coisas que aconteceram com ela, mas também que contavam a ela. Fui pedir ajuda a dois pesquisadores do Recôncavo Baiano, e eles disseram: ‘A sua tia se lembra. Para de questionar e absorve.’ Comecei a revelar arquivos de Salvador, do Recôncavo. Achei agulhas no palheiro. Quando mostrei a história toda para meus parentes, eles não acreditaram, ficaram impressionados. E gratos”, lembra-se. “Foi um resgate muito grande. Conheci familiares na Bahia dos quais não tinha ideia. O que a diáspora separa a ancestralidade reúne. Remontei sete gerações da minha família”, comemora. Para celebrar, recriaram a festa que havia acontecido nos 100 anos de sua bisavó, em 1988 (por sinal, também centenário da Abolição da Escravatura), com todos vestidos de branco.

Até então, Eliana, que é jornalista e por anos cobriu a área esportiva, não se imaginava escritora. “Isso é fruto de nosso racismo institucional. Quantas autoras negras publicaram no Brasil? Você conta todas nos dedos das mãos. Você não se vê nesse lugar nunca. Não passava pela minha cabeça. Eu trabalhava alucinadamente — tenho dois filhos para criar, aquela coisa de mãe solo. Em 2010, comecei a pesquisar a história de um ramo da minha família. Foi uma vontade da vida inteira pesquisar aquela história, era uma coisa que me instigava, a relação da minha família com outras. Foram cinco anos de pesquisa. Como não sou acadêmica, foi penoso no início. Mas depois encontrei um método. Fui entrevistando pessoas da minha família, pesquisando, reescrevendo. Quando veio o concurso, pensei: ‘Esse é o meu lugar.’. Eu me descobri”, conta ela, que publicou seu primeiro livro aos 50 anos (hoje está com 52).

Por isso, ela reafirma a importância de uma literatura com um recorte afro-brasileiro. “Eu sou uma mulher negra, essa é a minha experiência, minha visão de mundo. Que os leitores negros reconheçam na sua história uma potência, e não apenas aquela coisa degradante que a gente aprende na escola. Existe todo um continente com uma história. É para que os negros sintam orgulho de suas raízes. E que os leitores brancos pensem que isso também faz parte deles, porque faz parte da história do país, vejam que existem outros pontos de vista, vejam o que nos formou. O meu pai sempre fala: ‘Quem estuda Latim sabe melhor Português.’ Quando você sabe suas origens, a raiz dos seus problemas, sabe responder melhor a eles”, defende Eliana.